»Diesen langsamen Demo-Schritt pack ich echt nicht mehr«

Drei ak-Genoss*innen, die schon ziemlich lange dabei sind, erklären, warum sie ungern Ratschläge an Jüngere geben, wann sie an die Revolution geglaubt haben und ob sie als Alte heute diskriminiert werden

Interview: Nelli Tügel

Muss jede Generation von Linken ihre eigenen Fehler machen? Gibt es Altersdiskriminierung in linken Strukturen? Was passiert, wenn der Körper nicht (mehr) zum Aktionsrepertoire passt? Und wie ist das mit dem Nachdenken übers Sterben, wenn man älter wird? Viele Fragen zu klären mit Inge, Re und Jens, die zu den Älteren im ak-Kollektiv gehören.

Ihr seid alle in einer Zeit mit ak in Berührung gekommen, als man noch »der AK« gesagt hat. Wie seid ihr damals dazugestoßen, was verbindet euch mit ak?

Inge: Ich bin in den 1970er Jahren über eine Jugendzentrumsinitiative in Harburg in die Politszene reingekommen. Ich war da gerade mit dem Abi fertig, und es gab wenig Möglichkeiten, so bin ich da gelandet. Wir haben damals versucht, ein autonomes Jugendzentrum aufzuziehen, und haben uns mit der Stadt angelegt. So bin ich an Leute geraten, die die allerersten AKs gemacht haben, und hängen geblieben. War dann in der Anti-AKW-Bewegung, Brokdorf, aktiv, hab’ Antirepressionsarbeit gemacht, Stichwort Stammheim, Solidarität mit Hungerstreikenden oder auch Landfriedensbuch-/Demo-Verfahren. Nach dem KB-Ende in den 1990ern hat sich mein Schwerpunk zur Gewerkschaftsarbeit verlagert, ich war dann jahrelang Betriebsrätin. Und ak ist bis heute für mich Familie.

Re: Bei mir war es so, dass ich in der Jugend mit Dritte-Welt-Arbeit angefangen hatte und über Student*innenpolitik tatsächlich erst mit dem KB, nicht AK, in Berührung gekommen bin, durch meine WG in Göttingen. Wir haben dann bei einer Hausbesetzung, der Besetzung der Augenklinik in Göttingen, mitgemacht. Nach der Hausbesetzung bin ich für ein Jahr nach Amsterdam zum Studieren gegangen. Damals gab es internationale Kommissionen für einzelne Länder oder Weltregionen im KB, die für AK gearbeitet haben. Ich bin dann sofort in die Niederlandekommission rekrutiert worden. So bin ich zum KB und indirekt auch zu AK gekommen. Das war 1980, damit bin ich hier in der Runde gefühlt die zweite Generation.

Jens: Politisiert worden bin ich in Kiel in der Schüler*innenbewegung. Meine erste Organisation nannte sich Rote Zelle Schule. Ich bin dann nach Hamburg gezogen, hab’ Betriebsarbeit gemacht, das war ja Anfang der 1970er eine Modeerscheinung, dass man in den Betrieb geht, das habe ich aber nicht lange durchgehalten. Später habe ich angefangen zu studieren, und an der Uni kam man zu dieser Zeit ständig mit dem KB beziehungsweise seiner Studierendenorganisation, SSB, in Kontakt. Da wurde ich dann Mitglied, später beim KB, da bin ich auch bis zur Auflösung 1991 geblieben. In dem Jahr bin ich dann auch in die Redaktion von ak aufgenommen worden und dort ziemlich lange, bis vor fünf Jahren, geblieben.

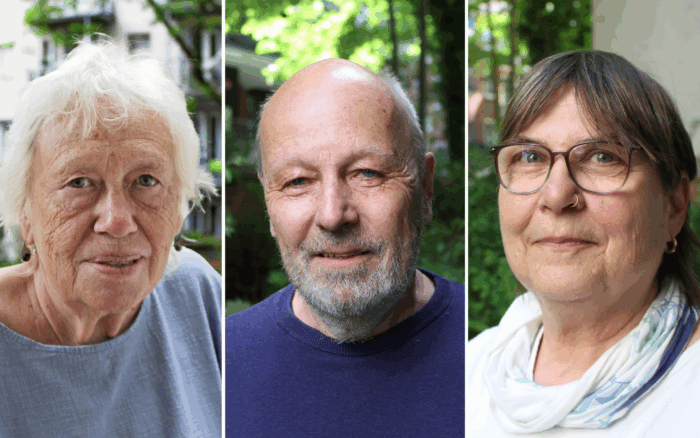

Inge Bocionek

ist Jahrgang 1954 und stammt aus Denkendorf bei Stuttgart.

Jens Renner

wurde 1951 in Kiel geboren.

Renate Clauss

aka Re ist Jahrgang 1958 und kam in Essen zur Welt.

Wie sah denn vor der Rente euer Berufsleben so aus?

Jens: Studiert habe ich erst Lehrer, dann Erziehungswissenschaft, habe aber nie in dem Beruf gearbeitet, sondern bei der Post und eben bei ak jeweils einen Halbtagsjob gehabt. Das war okay.

Hast du bei der Post auch noch agitiert am Arbeitsplatz oder war es da schon vorbei mit dem Betriebsinterventionismus?

Jens: Das war nicht dolle. Da wäre mal eine Selbstkritik fällig. (lacht)

Inge: Ich habe auch Lehramt studiert, auch abgeschlossen, wollte das aber nie werden. Ich bin dann zum Feind gegangen und bei Springer gelandet. Dort habe ich in einer Programmzeitschriften-Redaktion gearbeitet, also Texte über Filme geschrieben und so was. Man hat relativ gut verdient in dem Job. Innerhalb des Betriebs Springer bin ich dann nach ein paar Jahren in den Betriebsrat gegangen und hab dann über 20 Jahre Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit, etwa in der Tarifkommission für die Redakteur*innen, gemacht.

Re: Ich hatte Theologie studiert; ich bin Pfarrerstochter, hab’ aber nie in dem Beruf gearbeitet. Ich habe ein Jahr in der Erwachsenenbildung gearbeitet und dann fünf Jahre im Kommerzabteil von uns gearbeitet, bei der Hamburger Satz- und Verlagskooperative, die auch den AK rausgegeben hat. Bin dann da aber aus Angst vor Altersarmut raus, habe eine Umschulung gemacht, mich bei der Telekom beworben und dort dann das unselige Mobilfunknetz mit aufgebaut. Nach fünf Jahren habe ich gekündigt, mich selbstständig gemacht, bin später dann nochmal zur Telekom und habe dann während dieser zweiten Phase eine Mediationsausbildung und daraufhin auch Konfliktmoderationen gemacht.

Und wie geht es euch jetzt materiell als Rentner*innen?

Jens: Minirente, sag ich mal.

Re: Ich habe etwas von meiner Mutter geerbt und das für die zehn Jahre Selbstständigkeit eingesetzt. In der Zeit der Selbstständigkeit habe ich dann für meine Verhältnisse gut verdient und tierisch viel überall eingezahlt als Vorsorge – und nach langem Zögern und Zaudern mir eine Eigentumswohnung in Hamburg gekauft, die meine Rente aufbessert, und damit lebe ich heute gut. Aber als frühere Hausbesetzerin eine Eigentumswohnung, da ist schon irgendwie so eine Schere im Kopf. In der Gruppe, in der ich jetzt aktiv bin, in einer Interventionistischen Linken, diskutieren wir das mit einzelnen Leuten auch, also, wie wir mit unserem Privateigentum umgehen, das find ich sehr wichtig, da dran und auch ehrlich zu sein.

Inge: Mir geht es finanziell ziemlich gut. Ich habe gut verdient, hab’ dadurch eine gute Rente und hab’ auch noch eine Wohnung geerbt, also kann ich mich dahingehend überhaupt nicht beklagen. Das sind meine geringsten Sorgen in Sachen Alter.

Jens: Ich muss ergänzen, damit hier kein falsches Bild entsteht, dass ich auch etwas geerbt habe, was mir ein paar Dinge ermöglicht, die ich mit meiner Rente nicht finanzieren könnte, wie Urlaub und irgendwelche Anschaffungen. Außerdem lebe ich in einer Sozialwohnung in einem Wohnprojekt. Das ist sehr günstig, ist also auch eine Art von Altersvorsorge, nicht nur finanziell, sondern auch barrierefreies Wohnen – sehr empfehlenswert.

Ihr seid alle drei als ehrenamtliche Korrekturleser*innen für ak tätig. Das heißt, ihr lest viele Texte von Autor*innen, die deutlich jünger sind als ihr. Müsst ihr euch da manchmal zusammenreißen, weil ihr denkt: Oh Gott, wie naiv! Oder: Das hatten wir doch alles schon mal. Oder: Das weiß ich auf jeden Fall besser …

(Alle lachen)

Inge: Also … manche Sachen kommen mir schon sehr bekannt vor, ja. Vor einer Weile zum Beispiel gab es einen kritischen Text über Rechtsanwält*innen, die Vergewaltiger verteidigen. Da habe ich gedacht, vor 40 Jahren haben wir das alles schon ausführlich diskutiert, und es ist immer wieder die gleiche Debatte. Andererseits: Das Problem ist nicht gelöst. Von daher ist es richtig, dass man es wieder aufgreift. Ansonsten, wenn ich manche Texte lese, denke ich: Ja … ich muss mich nicht zusammenreißen, aber ich glaube, die gehen anders ran als wir.

Wir haben doch auch abgelehnt, dass die Alten uns sagen, was man zu tun hat!

Inge Bocionek

Wie meinst du das?

Inge: Schwer zu erklären. Vielleicht sind wir theoretischer rangegangen? Nee, das trifft es nicht. Es ist schwer zu erklären. Es ist anders.

Re: Ich glaube, wir sind theoretischer rangegangen, was die marxistische Theorie angeht, das ja. Viele Artikel, bei denen ich heute beim Korrekturlesen sprachlich stolpere, haben dagegen eher so eine akademisch-wissenschaftliche Herangehensweise.

Gibt es etwas, dass ihr jungen Linken heute raten würdet?

Jens: Also, da möchte ich mich ehrlich gesagt doch lieber raushalten. Wenn man so ankommt mit: »Ich hab doch damals schon! Und wir früher! – das hat immer diesen Touch von: Da kommt wieder dieser Besserwisser, dieser Klugscheißer, Opa erzählt vom Krieg … Deswegen habe ich mich auch bei diversen politischen Fragen, die in letzter Zeit in ak diskutiert wurden, bei denen ich teilweise andere Positionen habe, völlig rausgehalten und keine Diskussionsbeiträge mehr geschrieben. Ich will nicht der Alte sein, der jetzt noch mal sagt, wo es eigentlich langgehen müsste und sollte.

Inge: Das haben wir doch auch abgelehnt, dass die Alten uns sagen, was man zu tun hat! Ich denke, jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Wenn Fragen kommen – ok. Aber ansonsten kann man das nicht überstülpen.

Re: Ein Prinzip, das ich beim KB gelernt habe, ist Ort – Zeit – Bedingung. Und die Zeit, in der wir aktiv geworden sind, und die Zeit heute sind völlig unterschiedlich: Die Rahmenbedingungen sind andere. Dann zu sagen: Wir haben das vor 40 Jahren diskutiert, und so geht’s richtig, wäre auch einfach eine Lüge und unpassend. Deswegen mach’ ich das auch nicht. Wenn ich gefragt werde, erzähle ich, aber dann eher Anekdotisches, sowas wie, dass wir damals Artikel mit dem Zug verschickt haben.

Würdet ihr sagen, dass es Altersdiskriminierung gibt?

Inge: Ja, zum Beispiel, weil bestimmte Dinge nur noch online gehen, und ich weiß, dass viele alte Menschen online nicht mehr mitkommen und es auch nicht mehr lernen wollen. Das ärgert mich total, weil alte Menschen damit ausgegrenzt werden. Es wird ja ohnehin schwieriger, bestimmte Dinge zu tun, weil man körperlich nicht mehr so fit ist, und dann auch noch da ausgeschlossen zu werden, das ist schon eine Art von Diskriminierung.

Wer alt und dabei gut betucht ist, wird schon gesehen. Aber gerade arme alte Menschen werden unsichtbar gemacht.

Renate Clauss

Jens: In Medien höre ich häufig dieses Argument, da werde auf Kosten der jüngeren Generation gelebt, die Alten würden nur ihren Besitzstand wahren wollen, denken nur an sich und so weiter, gerade in Bezug auf die Klimakatastrophe. Klar, das werden wir nicht mehr so lange erdulden müssen, weil wir nicht mehr so lange am Leben sind. Von daher haben die Jüngeren da mehr mit zu tun, aber als ob das der wesentliche Widerspruch in der Gesellschaft wäre, also der zwischen Alt und Jung …

Re: Wer alt und dabei gut betucht ist, wird schon gesehen. Aber gerade arme alte Menschen werden unsichtbar gemacht.

Jens: Ja, das wird dann teilweise auch so verallgemeinert: Die Rentner*innen machen alle zwei Kreuzfahrten im Jahr …

Habt ihr schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?

Jens: Nee, und ich werde auch nie eine machen.

Re: Ich bin mit meiner Mutter mal in den 1990er Jahren mit der Hurtigruten gefahren.

Inge: Ich habe keine gemacht, werde ich auch nicht. Ich habe auch das Auto abgeschafft und werde nicht mehr fliegen, klimabedingt.

Re, du bist in dieser Runde die Einzige, die – wieder – in einer Politgruppe aktiv ist. Was würdest du sagen: Gibt es Altersdiskriminierung in linken Strukturen?

Re: Auf jeden Fall! Ich bin seit 2020/21 in der IL und die Älteste im Moment in Hamburg. Ich habe einen schweren Unfall gehabt und bin daher körperlich eingeschränkt. Wenn ich aber aktivistisch unterwegs sein will – konkret mit Widersetzen in Riesa –, muss ich mich damit abfinden, dass ich nicht mit in die Blockade kann. Das wird dann auch so deutlich gesagt. Und das hat mich verletzt. Nach der Aktion habe ich das angesprochen, damit es vielleicht beim nächsten Mal einen gemeinsamen – und anderen – Umgang damit gibt. Da ist noch Luft nach oben.

Was Kulturelles und den Alltag angeht, hat sich durch 68 einiges getan, und da haben wir auch unseren Anteil dran. Aber das ist, verglichen mit dem, was wir wollten, doch wenig.

Jens Renner

Ihr gehört ja alle zur 68er- oder Post-68er-Generation. Würdet ihr sagen, dass eure Generation mit ihren Kämpfen etwas erreicht hat?

Jens: Wir hatten mal vor Jahren einen Schwerpunkt zu 68 in der Zeitung mit der Schlagzeile »Erfolgreich gescheitert«. Das finde ich immer noch treffend. Unser Ziel der Weltrevolution haben wir nicht erreicht. Aber was Kulturelles und den Alltag angeht, da hat sich natürlich durch 68 und die Jahre und Jahrzehnte danach einiges getan. Und da haben wir auch unseren Anteil dran. Aber das ist, verglichen mit dem, was wir wollten, doch wenig.

Re: Mir fällt dazu immer der Spruch eines Ausbilders von mir in der systemischen Organisationsberatung ein: »Lass das T weg« – also, das wäre doch schön, wenn wir »erfolgreich gescheiter« wären. (Alle lachen)

Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sich mit der Kohlschen Ära, der geistig-moralischen Wende Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre wirklich viel wieder zurückgedreht hat. Wenn ich eine Skala anlege von 1 bis 10, würde ich sagen: Wir haben in unserer Zeit vielleicht so 5, 6 erreicht. Das ist dann wieder auf 2 runter gegangen, aber 2 ist noch da.

Inge: Im privaten Bereich hat sich durch 68er vieles gelockert, wenn ich mir angucke und damit vergleiche, wie unsere Eltern gelebt haben. Aber politisch sieht es derzeit so finster aus, dass es mich gruselt. Was ich bisher nie hatte, Zukunftsängste, sind plötzlich sehr präsent. Gerade als alter Mensch frage ich mich: Was passiert mit mir, wenn ich zunehmend hilflos werde in dieser Gesellschaft, die sich in Richtung Krieg entwickelt? Was, wenn du dann dastehst und eigentlich Hilfe brauchst? Das macht mir Angst.

Habt ihr irgendwann eigentlich wirklich geglaubt, zu euren Lebzeiten die sozialistische Revolution zu erleben?

Re: Ich wusste immer, dass das nichts wird. Nicht nur bezogen auf die Weltrevolution. Meine erste Demo 1974 in Almelo gegen die Ultrazentrifuge in den Niederlanden, da wusste ich auch, ich werde kein Scheiß-AKW verhindern, wenn ich zu einer Demo gehe. Und trotzdem wusste ich, ich muss hin, damit sie wenigstens nicht so tun können, als wenn alle damit einverstanden wären. Das ist immer mein Motor gewesen.

Inge: An die Weltrevolution geglaubt … schwierig. An die große Veränderung habe ich am Anfang schon geglaubt. Dass es bei uns am allerschwierigsten wird, hier in diesem Land, war mir allerdings auch immer bewusst. Man hat aber gesehen: In Portugal ändert sich was, Vietnam hat gesiegt, das waren so Sachen, aus denen man Hoffnung geschöpft hat. Aber dass es bei uns hart ist, wir hatten im KB ja auch die Faschisierungsthese, das war klar.

Fühlt ihr euch, also nicht persönlich, sondern generationell, manchmal mitverantwortlich dafür, dass die Welt in so einer desaströsen Lage ist?

Inge: Gerade in der Klimafrage schon, weil wir früher einfach gut gelebt haben auf Kosten des Klimas und ich mich jetzt so verantwortlich fühle, dass ich denke, ich muss was tun für die kommenden Generationen. Und deshalb versuche, mich da einzuschränken. Ansonsten habe ich versucht, meinen Teil dazu beizutragen, das allgemeine politische Klima zu ändern, wenn auch wenig erfolgreich.

Re: Also mir geht es so, dass ich mich nicht mitverantwortlich fühle für die ganze Scheiße, also individuell. Was ich mir als Schuh aber anziehen würde, ist, dass ich mich in meinem Umfeld nicht konsequenter dafür eingesetzt habe, das, was wir mit der »Global 2000«-Studie oder »Die Grenzen des Wachstums« vom Club of Rome seit den 1970er Jahren schon wussten, ernster zu nehmen.

Jens: Stichwort Club of Rome und »Global 2000«, das ist seinerzeit, soweit ich mich erinnere, auch im AK ziemlich niedergemacht worden, so nach dem Motto: »Das ist doch eine Auftragsarbeit für das Kapital, da wird das Verzichtsdenken propagiert und dagegen muss man die Klassenkonflikte stark machen.« Wenn man sich das noch mal selbstkritisch anguckt, hätte man anders darauf reagieren müssen.

Jens, Re, teilt ihr, was Inge vorhin geschildert hat, also die Ängste bezüglich der Gegenwart, gerade auch in Bezug darauf, dass ihr älter seid und werdet?

Jens: Das ist eher noch so ein bisschen abstrakt bei mir. Ich habe da insofern auch das große Los gezogen, als dass ich barrierefrei wohne in einem Projekt, in dem wir uns gegenseitig unterstützen. Gedanken mache ich mir eher um meine Nachkommen, ich habe zwei Enkelkinder. Was die noch durchzustehen haben, das ist nicht schön.

Re: Ich verdränge das ein Stück weit. Auf der anderen Seite habe ich mich schon mit zwei Paaren zusammengetan, die mich gefragt haben, ob ich mit ihnen zusammen alt werden will, aber nicht in einem Wohnprojekt, wir wollen uns persönlich umeinander kümmern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mich im Moment gerade mit jungen Leuten um eine Vorsorgevollmacht und Patient*innenverfügung und diese ganzen Sachen kümmere. Bei der Begleitung meiner alten Patentante, die ist 90 geworden, habe ich mitbekommen, wie wichtig es ist, sich da früh und auch nicht unbedingt mit Freund*innen, die alle in meinem Alter sind, drum zu kümmern.

Zum Älter werden gehört logischerweise auch, dass man sich dem Ende des Lebens nähert – welche Rolle spielt der Gedanke ans Sterben für euch?

Inge: Ich denk’ da schon relativ viel drüber nach. Ich merke, dass bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren, und ich denke darüber nach, wie es ist, wenn das zunimmt. Das macht mir Sorgen. Jetzt kann ich mir noch einigermaßen selbst helfen; ich bin aber immer mehr auf Hilfe angewiesen. Und wenn sich die politischen Verhältnisse weiter zuspitzen, wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass es ja heutzutage schon manchmal einige Medikamente nicht mehr gibt, oder wenn es sich kriegsmäßig zuspitzt, wie wird die Pflegesituation für alte Menschen dann aussehen?

Jens: Das Sterben kommt irgendwann, muss ja sein. Also, ich weiß nicht, vielleicht mach’ ich mir auch was vor, aber richtige Probleme habe ich damit nicht. Nur jahrelang dahinvegetieren oder Schmerzen haben und unselbstständig sein, das möchte ich nicht.

Inge: Bei mir ist es vielleicht auch deshalb präsenter, weil mein Mann gestorben ist, den ich gepflegt habe …

Re: Für mich ist auch eher der Sterbeprozess das, was mir Angst macht, also das sich das hinzieht, deshalb auch die Patient*innenverfügung. Vor dem Tod an sich habe ich keine Angst, da habe ich sogar mal eine tolle Reportage gelesen darüber, dass man herausgefunden hat, dass das Gehirn in der letzten Sekunde noch Glückshormone ausschüttet. Das finde ich eine schöne Vorstellung.

Thema Kriegsgefahr oder auch Faschismus … da verdränge ich, glaube ich, ein bisschen, was das für mich bedeuten könnte. Und beruhige mich damit, dass ich ja versuche, aktiv was dagegen zu tun.

Inge: Aber ich kann zum Beispiel nicht mehr auf die Straße gehen, um meine Wut dorthin zu tragen. Das macht was mit einem.

Glaubst du, es würde helfen, wenn du es noch könntest?

Inge: Für mein subjektives Gefühl: ja! Ich pack das aber echt nicht mehr, dieser langsame Demo-Schritt, das ist noch schwieriger als normales Laufen.

Wir haben ja schon festgestellt, dass ihr nicht gerne Ratschläge gebt. Aber habt ihr aus eurer Lebenserfahrung nicht doch noch etwas mitzugeben?

Re: Im Gespräch bleiben und versuchen, nicht den Mut zu verlieren. Und auch nicht auf kurzfristige Erfolge hindenken. Effizienz, Zeitmanagement, Selbstoptimierung, das haben auch viele Linke verinnerlicht. Und da würde ich sagen, nee, macht mal langsam, wir brauchen einen langen Atem, auch wenn wir die Zeit eigentlich nicht haben.

Inge: Schwierig. Vielleicht auch mal über den eigenen Tellerrand hinauskommen. Das würde ich als Lebensweisheit weitergeben.

Jens: Und den Aktionismus nicht übertreiben. Mir fällt da eine Artikelüberschrift von Lenin ein: »Lieber weniger, aber besser.« In der Fassung von Fritz Teufel gab es das auch noch: »Lieber kleine, aber leckere Brötchen backen.« Übersetzt heißt das: Nicht überall unbedingt dabei sein und alle Themen irgendwie abgrasen müssen, sich selbst völlig überfordern. Trotzdem kann man Erfolg haben. Ja, so was in der Richtung …