»I am OK. I am strong. I am weak. I am well.«

Das Leben geht weiter? Wie Menschen in Kiew, Kamjanske und Krywyj Rih auf den Krieg in der Ukraine und die Aussichten für Frieden blicken

Von Jan Ole Arps

Yurij Samoilov hat eine Theorie. Er fasst sie mit einem Sprichwort zusammen: Wenn du auf die Festungsmauern willst, brauchst du einen Eskalator – das ist das russische Wort für Rolltreppe. Samoilov meint natürlich keine echte Festung und auch nicht wirklich eine Rolltreppe, er erklärt: »Du musst wissen, wie du deinen Kampf eskalieren kannst: Erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, du musst immer eins drauflegen können. So gewinnt man einen Streik.«

Samoilov, kurze weiße Haare, armeegrüne Hose, Shirt und Kappe, orange getönte Sonnenbrille, sitzt in seinem Gartenhäuschen in Krywyj Rih und nippt an »kommunistischem Tee aus China«, wie er sagt. Mit Streiks kennt sich der 68-Jährige aus. Er ist Mitbegründer der Unabhängigen Gewerkschaft der Bergarbeiter (NPGU), die in der Industriestadt im Südosten der Ukraine etwa 2.400 Mitglieder hatte – vor dem Krieg. (1)

Die 600.000-Einwohner*innen-Stadt Krywyj Rih gehört nicht zu den Orten, die es oft in die internationalen Nachrichten schaffen. Dort bestimmten zuletzt die Verhandlungsrunden in Moskau, Alaska, Washington die Schlagzeilen über die Ukraine – und die Frage: Kann es Frieden geben, und zu welchem Preis? Doch der Versuch des mächtigsten Mannes der Welt, einen Deal mit jenem Herrscher auszuhandeln, der den Krieg begonnen hat, scheint ein grandioser Misserfolg zu sein. Wie beurteilen Menschen in der Ukraine nach dreieinhalb Jahren Angriffskrieg die Chancen auf Frieden? Wie hat sich die Lage der Lohnabhängigen verändert? Und was ist mit Streiks und Protesten gegen die Regierung?

Krywyj Rih mit seinen von feinem rötlichem Staub bedeckten Arbeiter*innensiedlungen war seit der Erschließung der umfangreichen Eisenerzvorkommen Ende des 19. Jahrhunderts Wiege und Brennpunkt der ukrainischen Arbeiter*innenbewegung. In der Sowjetunion war die Stadt, die sich entlang zahlreicher Gruben über 60 Kilometer erstreckt, ein Zentrum der Eisen- und Stahlindustrie. Krywyj Rih oder Kriwoj Rog, wie die Stadt auf Russisch heißt und von fast allen Bewohner*innen genannt wird, galt als »Eisernes Herz der Nation«. Arbeitskämpfe gab es hier schon immer, auch zu Sowjetzeiten, und die letzten 40 Jahre war Yurij Samoilov mittendrin. Er hat die Umbruchszeit der 1990er erlebt, als die Stadt von Banden heimgesucht wurde und die Direktoren der großen Minen bisweilen Schlägertrupps anheuerten, um die Moral der Streikenden zu brechen. Gleichzeitig gingen die Manager in jenen Jahren eine Art Überlebenspakt mit den Arbeiter*innen ein, um ihre Industrien zu retten und ihre Macht zu bewahren: keine eilige Privatisierung, nur wenige Entlassungen, zusammen gegen die Regierung in Kiew. Auch diese Zeit war begleitet von Arbeitskämpfen.

Und heute? »Heute sind unsere Mitglieder bei der Armee«, sagt Samoilov. »Entweder freiwillig gegangen oder eingezogen worden, die meisten gleich zu Kriegsbeginn, mehrere Hundert sind gefallen.« Mehr als die Hälfte der Minenarbeiter*innen und 90 Prozent der aktiven Bergbaugewerkschafter*innen seien nun Frauen. Nach Beginn des russischen Angriffs hätten die Gewerkschafter*innen vor allem Spenden gesammelt für die Mitglieder an der Front: für Ausrüstung, winterfeste Kleidung, Zelte, an allem herrscht Mangel in der Armee. »Wir hatten anfangs viel Hilfe von Gewerkschaften aus dem Ausland. Aber sie haben ihre Position verändert: von Unterstützung der Ukraine zu Beginn des Krieges zu irgendwas Unverständlichem. Ehrlich gesagt fällt es mir heute schwer, die Positionen der linken Parteien und Gewerkschaften in Europa von denen der Rechten zu unterscheiden.«

Die Kohle wird knapp

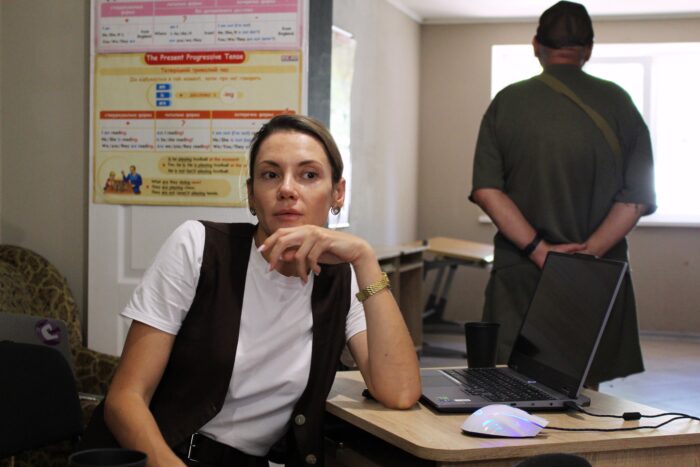

Maryna Mykhalova hat eben die Ladentür des schmucklosen, schwarz gestrichenen Gebäudes an der Sicheslavska Straße aufgeschlossen und wuchtet nun die Rollläden hoch. Während draußen die Sonne brennt, ist es drinnen angenehm kühl und dunkel. An den Wänden hängen Kinderzeichnungen, die Soldaten mit Katzen zeigen oder auch nur Katzen oder nur Soldaten, außerdem Lerntafeln für Englisch: »I am OK. I am strong. I am funny. I am weak. I am well.«

Die gute gelaunte Mitdreißigerin ist eine der Vorsitzenden der linken Organisation Sotsialniy Rukh (Soziale Bewegung) in Krywyj Rih: »Willkommen in unserem Büro. Hier machen wir Veranstaltungen, Englischkurse, Erste-Hilfe-Trainings, Telefonberatung für Soldaten bei rechtlichen Problemen und so weiter. Wir haben viele Veranstaltungen zu Umweltschutz, weil es wegen der Zerstörung des Kakhovka Damms durch Russland vor zwei Jahren große Probleme mit sauberem Wasser in unserer Stadt gab.«

Etwa 40 Mitglieder habe die Organisation in Krywyj Rih, erklärt Mykhalova. »Irgendwann wollen wir eine Partei werden, aber unsere Verfassung erlaubt keine Wahlen in Kriegszeiten. Also konzentrieren wir uns auf praktische Dinge. Die Front ist nur 70 Kilometer von hier, unsere Stadt hat große wirtschaftliche Probleme durch den Krieg, viele Leute sind froh, wenn sie mal ein paar Stunden einen Englischkurs besuchen können.«

Die schwierige wirtschaftliche Lage setzt auch den Arbeiter*innen im Bergbau zu. Das Eisenerz aus Krywyj Rih kann kaum mehr profitabel gefördert werden, weil das hierfür benötigte Koks aus Pokrovsk, einer Frontstadt in Donetsk, nicht mehr abtransportiert werden kann. Die meisten Fördergebiete im Donbass, in denen Samoilovs Gewerkschaft früher sehr aktiv war, sind nun von Russland besetzt, die Gewerkschaft dort ist zerschlagen, mehrere Führungsfiguren ermordet. Wegen der kriselnden Wirtschaft in Europa ist die Nachfrage nach Eisen und Stahl eingebrochen. Die massiven Schäden an der Energieinfrastruktur führen zudem dazu, dass energieintensive Unternehmen die Produktion drosseln müssen. Das betrifft auch den mit 25.000 Beschäftigten größten Arbeitgeber von Krywyj Rih, Arcelor Mittal. Der Luxemburger Konzern wolle ganze Unternehmensteile schließen, berichtet Samoilov; viele Beschäftigte seien auf Kurzarbeit bzw. im unbezahlten Urlaub. Oder sie haben, wie bei Kryvbaszalizrudkom, einer anderen großen Mine, ihre Löhne schon seit Monaten nicht erhalten und müssen sich nun mit Zweit- und Drittjobs über Wasser halten: Uber fahren, Essen ausliefern. Die ökonomische Lage der Stadt sei erdrückend, so Samoilov.

Wir werden zusehen, wie die Särge der Oligarchen die Flüsse hinuntertreiben.

Yurij Samoilov, Gewerkschafter

Im Moment könne man wenig gegen solche Zustände tun, erklärt ein paar Tage zuvor in Kiew Oleksandr Skyba von der Freien Gewerkschaft der Eisenbahner der Ukraine (VPZU), ebenfalls aktiv bei Sotsialniy Rukh. Wir treffen Skyba im neuen Büro der Organisation im Trendbezirk Podil, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem alten, gut versteckten Versammlungsraum mit Juzi-Flair. Ermöglicht wurde der Umzug, wie auch die Eröffnung des Büros in Krywyj Rih, durch Spenden der dänischen Red-Green-Alliance, mit der Sotsialniy Rukh eng zusammenarbeitet.

Skyba ist überzeugt, dass gewerkschaftliche Arbeit auf absehbare Zeit schwierig bleiben wird. Viele Arbeiter*innen seien aktuell vor allem daran interessiert, ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Die Löhne stagnierten, die Gewerkschaften aller Branchen, sagt Skyba, verlören Mitglieder. Und die Regierung hat die Gangart ihnen gegenüber verschärft. Erst vor wenigen Wochen beschlagnahmte sie das noch aus dem sowjetischen Erbe stammende große Gewerkschaftshaus des eigentlich zahmen Dachverbandes FPU im Zentrum Kiews, direkt am Maidan. Das größte Problem ist laut Sykba aber, dass die Rekrutierung in die Armee vor allem über die Arbeitsplätze geschieht. Unternehmen müssen Listen ihrer Mitarbeiter*innen an die Rekrutierungsstellen übermitteln und erhalten von dort Einberufungsbescheide. Große Unternehmen haben unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, bis zu 50 Prozent ihrer Belegschaft von der Rekrutierung freizustellen – ebenfalls mit namentlichen Listen. Wer den Mund aufmacht, dessen Freistellung werde zurückgenommen, so Skyba. »Früher waren Bergbau und Eisenbahn die streikfreudigsten Sektoren unserer Wirtschaft. Aber im Moment ist Arbeiterprotest nicht vorstellbar.«

Kaum Hoffnungen in Trump

Dass die Bereitschaft für Protest und radikale Forderungen klein ist in einer Gesellschaft im Krieg, in der die ökonomische Lage immer prekärer wird, Männer über 25 die Einberufung fürchten und viele Menschen zermürbt und müde sind, mag auf den ersten Blick nicht überraschend erscheinen. Als es im Sommer in Kiew und anderen Städten dann doch zu Straßenprotesten kam gegen die Verabschiedung eines Gesetzes, das die unabhängigen Antikorruptionsbehörden an die Leine legen sollte (ak 717), dürfte die Regierung Selenskyj das aufmerksam verfolgt haben. Denn im vierten Kriegsjahr steht die Ukraine vor wachsenden Schwierigkeiten. Die russische Armee setzt ihre Vorteile bei Material und Soldaten zunehmend in Geländegewinne um, wenn auch noch fernab größerer Städte. Die Militärhilfe aus den USA wackelt, der Druck auf die Regierung in Kiew, schmerzhafte Zugeständnisse zu machen, wächst. Wenn Menschen in der Ukraine nicht bereit für radikale Politik sind, wozu wären sie bereit, um den Krieg zu beenden?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Direktor des Kiewer Meinungsforschungsinstituts KIIS, Anton Hruschezkyj. »Ich weiß, dass im Westen Umfragen kursieren wie die von Gallup mit dem Titel ›Die Unterstützung für den Krieg kollabiert‹. Aber das ist eine manipulative Zusammenfassung der Ergebnisse.« In der im Juli durchgeführten Umfrage hatten sich 69 Prozent der Befragten für ein baldiges Kriegsende durch Verhandlungen ausgesprochen, nur 24 Prozent dafür, »bis zum Sieg« weiterzukämpfen. Vor drei Jahren war das Verhältnis etwa umgekehrt gewesen.

Es treffe ja zu, dass eine große Mehrheit der Ukrainer*innen für Verhandlungen sei, erklärt Hruschezkyj. Aber zugleich glaube kaum jemand, dass solche Verhandlungen zu einem akzeptablen Ergebnis führen würden. Erst wenn man nach Szenarien für einen Kriegsende frage, komme man der Realität näher. »Wenn man fragt: Frieden unter Aufgabe der vier von Russland beanspruchten Oblaste und der Krim und bei Entmilitarisierung der Ukraine, dann sagen 80 Prozent nein. Anerkennung der Krim und des Donbass als Russisch? Mehrheitlich nein. Sicherheitsgarantien und Einfrieren des Frontverlaufs, ohne den Anspruch auf die besetzten Gebiete aufzugeben? Eine Mehrheit dafür. Fragt man nach der Art der Sicherheitsgarantien, verändert sich das Bild wieder. Die Menschen sagen also: Ja, wir sind müde, aber wir akzeptieren nicht einfach irgendein Friedensabkommen. Es gibt 15 bis 20 Prozent, die bereit sind, sich zu ergeben, aber das ist nach dreieinhalb Jahren Krieg keine sehr hohe Zahl.« Und die Verhandlungen zwischen Trump und Putin? »In die setzt kaum jemand Hoffnungen.«

In der Tat unternimmt Putin an diesen Tagen Ende August einiges, um den Eindruck zu zerstreuen, Russland könnte zu einem Entgegenkommen bereit sein. Am Abend nach dem Besuch im Sotsialniy-Rukh-Büro in Kiew beginnen die Sirenen gegen 21 Uhr zu heulen. Der Alarm ertönt diese Nacht fast durchgehend, viele Menschen suchen Schutz in U-Bahnschächten und Parkgaragen, an Schlaf ist kaum zu denken.

Der Umgang mit den Luftangriffen ist ein ständiges Gesprächsthema. Einerseits ist die Gewöhnung nach drei Jahren Beschuss groß. Messenger-Gruppen schicken pausenlos Updates über die Zahl der Drohnen und Raketen über dem Land und sagen erstaunlich präzise Einschlagszeiten und -regionen voraus. Andererseits erschüttern die vielen Explosionen, die im Lauf der Nacht zu hören sind, Gefühle der Kalkulierbarkeit schnell wieder. Der immer massivere Beschuss mit mehreren Hundert Drohnen und bis zu einigen Dutzend Raketen pro Nacht überfordert die ukrainische Luftabwehr, und so nimmt die Zahl der Treffer zu. Immer wieder gibt es Tote, durch Explosionen, herabfallende Trümmer oder weil das Dach ihres Hauses über ihnen einstürzt wie am frühen Morgen des 28. August. 25 Menschen sterben in dieser Nacht in Kiew. In den folgenden Tagen gibt es weitere Todesopfer in anderen Städten.

»Das ist Kidnapping. Absolut illegal«

Am Morgen steht ein Besuch bei Yevgeniy Zakharov an. Der ruhige 72-Jährige ist einer der bekanntesten Menschenrechtler der Ukraine, seine Kharkiv Human Rights Protection Group (KHPG) entstand bereits Ende der 1980er Jahre, damals noch unter dem gemeinsamen Dach mit der russischen Organisation Memorial. Das kleine Büro, in dem sich vier Mitarbeiter*innen drängen, liegt versteckt in einem Wohngebiet im Westen Kiews, ein Multifunktionsgebäude, das außerdem ein medizinisches Labor, ein Beauty Studio und eine Apotheke beherbergt.

Zakharov und sein Team untersuchen Kriegsverbrechen Russlands, Folter in den besetzten Gebieten und das Schicksal der Verschwundenen und Vermissten. Die Besatzungsbehörden verfolgten und verschleppten Bürger*innen, die früher Ämter innehatten oder die sie der Kollaboration mit der Ukraine verdächtigen. Die KHPG schätzt, dass mindestens 16.000 ukrainische Zivilist*innen aufgrund solcher Vorwürfe in russischen Gefängnissen säßen; 80.000 Ukrainer*innen gelten als vermisst. Gemeinsam mit der Organisation Memorial, die in Russland seit 2022 verboten ist, haben sie die Kampagne People First für die Freilassung aller Gefangenen auf beiden Seiten gestartet. Mithilfe von Kontakten zu russischen Anwält*innen helfe die KHPG auch ukrainischen Kriegsgefangenen in Russland. Manchmal könnten sie so Informationen an Angehörige in der Ukraine übermitteln. Auch von russischen Bürger*innen, die Päckchen an ukrainische Kriegsgefangene schicken, weiß der Menschenrechtler zu berichten – diese Menschen gingen ein hohes Risiko ein, da solche Aktivitäten in Russland hart bestraft werden könnten. Es ist einer der sehr seltenen Berichte über noch bestehende politische Verbindungen nach Russland, von denen wir erfahren.

Zakharov beobachtet auch den Zustand der Demokratie in der Ukraine mit Sorge. Die Regierung gebärde sich zunehmend autoritär, Selenskyj und sein enges Umfeld seien beratungsresistent. Das habe zu Fehlentscheidungen geführt, die Soldat*innen und Zivilist*innen das Leben gekostet hätten. Einen Bericht über die Lage der Menschenrechte in der Ukraine hat die Organisation erstellt, hält die Veröffentlichung aber bis Kriegsende zurück, damit die Informationen nicht von Russland instrumentalisiert werden. Botschafter*innen der europäischen Staaten und EU-Vertreter*innen hätten aber Exemplare erhalten.

Schon ein Jahr an der Front ist kaum auszuhalten.

Yevgeniy Zakharov, Menschenrechtler

Besonders die fehlende Demobilisierung der Soldat*innen, die seit 2022 kämpfen, bringt den 72-Jährigen in Rage. »Schon ein Jahr an der Front ist kaum auszuhalten, inzwischen haben die meisten Soldaten körperliche und psychische Schäden.« Ähnlich scharf fällt sein Urteil zur Praxis der Rekrutierungsbehörde aus, Männer von der Straße wegzuverhaften. »Kidnapping« sei das, »absolut illegal«.

»Bereit für jedes Szenario«

Am Thema Rekrutierung kommt dieser Tage niemand in der Ukraine vorbei. Der Armee fehlen Soldat*innen, und seit Monaten stehen die Rekrutierungsbehörden mit ihren rabiaten Methoden in der Kritik. Immer wieder kommt es zu Widerstand gegen die Beamten, es gibt wohl wenige im Land, die so verhasst sind – auch weil, wie eine Gesprächspartnerin berichtet, gemutmaßt wird, dass die Rekrutierer diesen halbwegs sicheren Posten nur durch Bestechung ergattert haben und nun junge und nicht mehr so junge Männer aus dem Alltag reißen und an die Front schicken.

Ein junger Mann in Dnipro, einer Millionenstadt, etwa 150 Kilometer vor der Front in Donetsk, fasst es wenige Tage später so zusammen: »Unser Land ist gespalten: Die einen haben Angehörige, die seit 2022 kämpfen. Sie verlangen, dass auch andere ihren Dienst tun, damit ihre Männer endlich zurückkehren können. Die anderen wollen ihr normales Leben weiterleben und versuchen, der Rekrutierung zu entgehen.«

Die Mobilisierung neuer Soldat*innen hat noch eine andere Seite. Unübersehbar sind im Stadtbild, nicht nur in Kiew, die Plakate und Werbevideos diverser Einheiten, die um Freiwillige buhlen. Besonders zahlreich und auffällig sind die Plakate des Dritten Armeekorps. Die Einheit ist aus dem rechtsextremen Azov-Bataillon bzw. dessen Nachfolgerin, der Dritten Sturmbrigade, hervorgegangen und wird von deren Gründer, Andriy Biletsky, befehligt. Sie genießt den Ruf einer kampferprobten Elitetruppe, ist bestens finanziert und ausgerüstet und bietet so potenziellen Mitgliedern höhere Überlebenschancen als viele reguläre Armeeeinheiten. Entsprechend hört man immer wieder Variationen der Erzählung, nach der jemand den Einberufungsbescheid erhalten und sich daraufhin beim Dritten Armeekorps (oder einer anderen populären Einheit) beworben habe.

Der Selbstinszenierung des Dritten Armeekorps ist unpolitisch bis »humorvoll«: Soldaten, die mit Hunden spielen oder deren Panzer von einem Storch besucht werden, aber auch extravagantere Fantasymotive wie animierte Kämpfer, die Schwert schwingend auf einer Katze oder einem feuerspuckenden Drachen reiten oder neben einem Außerirdischen an einem Ufo lehnen, sind zu sehen, dazu der Slogan »Bereit für jedes Szenario«.

Nicht nur rechtsextreme Einheiten haben die Werbemaschine angekurbelt, jede Einheit beschäftigt Grafikdesigner*innen und ein Social Media Team, denn die Mobilisierung von Spenden entscheidet über Finanzen und Ausrüstung einer Einheit, ihr Personal (jung oder nicht) und somit ihre Erfolgschancen an der Front. Solche Fundraiser sind alltäglich; kaum jemand, der oder die nicht regelmäßig etwas spendet.

Mithilfe dieser Spendensammlungen finanzieren alle Einheiten große und kleinere Anschaffungen: ein neues Auto, Reparaturen, neue Technik. Die Teilprivatisierung der »Beschaffung« ist aber nur die eine Seite. Inzwischen gibt es auch Freiwilligenprojekte, die Kampfdrohnen in Eigenproduktion herstellen oder staatlich produzierte Drohnen nachrüsten, um sie den Bedürfnissen der Einheiten anzupassen. Die freiwilligen Kampfdrohnenhersteller hoffen, durch ihre kürzeren Reaktionszeiten auf neue Anforderungen den Druck abzufedern, unter dem ukrainische Einheiten durch die zunehmende Masse russischer Drohnen an der Front stehen.

Was kommt nach dem Krieg?

Nicht alle sehen diesen »militärisch-freiwilligen Komplex« positiv. Kamjanske, eine Industriestadt mit 240.000 Einwohner*innen, eine knappe Autostunde von Dnipro entfernt. Von fast jedem Punkt der Stadt sind die Türme und Schlote der Stahl- und Chemiewerke zu sehen, ihr Qualm hängt über den umliegenden Vierteln. Hier lebt der Journalist Serhij Hus, der auch Mitglied der Journalistischen Ethikkommission der Ukraine ist. Der 55-Jährige im buntkarierten Kurzarmhemd, der sich selbst als »Journalisten, aber eigentlich Arbeiter« bezeichnet, sieht eine neoliberale Zweiteilung der Armee in einen gut ausgerüsteten privaten und einen vernachlässigten staatlichen Teil, in dem die Zwangsrekrutierten landen. Das untergrabe nicht nur das Vertrauen in den Staat; die vielen privaten Initiativen produzierten auch einen »Flickenteppich« an Material, bei dem nichts zusammenpasse – ein Horrorszenario für jede zentrale Planung, die es für eine effiziente Kriegsführung brauche.

Hus befürchtet aber auch, dass vor allem die rechtsextremen Einheiten, die professionell um Spenden werben, von dieser Entwicklung profitieren. Sie hätten großen Zulauf und bauten ihren Einfluss in der Armee und der Gesellschaft aus. Der Journalist hofft nach wie vor auf eine neue Linke in der Ukraine; die Ansätze dazu, Initiativen wie Sotsialniy Rukh, beobachtet er interessiert, sie seien aber noch klein und politisch unbestimmt. »Derzeit reicht das Spektrum unserer politischen Parteien von rechts bis rechtsaußen. Die meisten, mit Ausnahme der rechtsextremen, präsentieren sich als ideologisch neutral. In unserem Parlament sitzen hauptsächlich Vertreter von Ein-Mann-Parteien, die oft selbst nicht wissen, wofür sie politisch stehen.« Als Oligarchenparteien oder autoritär gewendete Neoliberale sei keine von ihnen besonders beliebt. Organisationsverbote und die Einschränkung der Pressefreiheit verhinderten zudem einen echten politischen Diskurs. All diese Entwicklungen spielen vor allen den Rechten in die Hände, befürchtet Hus. »Einen Putschversuch von rechts nach dem Krieg halte ich nicht für ausgeschlossen«, so das Fazit.

Glaubst du, viele Soldaten werden nach dem Krieg in ihre miesen Jobs zurückgehen?

Oleksandr Skyba, Gewerkschafter

Ein vom Krieg gezeichnetes Land, eine strauchelnde Wirtschaft, eine zunehmend autoritäre Regierung – droht der Umsturz von rechts oder kommen doch bessere Zeiten für radikale Politik? Maryna Mykhalova von Sotsialniy Rukh in Krywyj Rih sagt, sie plane nicht weit in die Zukunft. Wie die meisten sei sie mit Durchhalten und Überleben beschäftigt. »Ich denke, die Aussichten für unsere Wirtschaft sind nicht so schlecht, unsere Eisenerzvorkommen sind groß, die Qualität ist hoch. Es werden neue Investoren kommen, irgendwie wird es weitergehen.« Eisenbahner Oleksandr Skyba ist skeptischer: »Viele meiner Kollegen, selbst in der Gewerkschaft, haben unrealistische Erwartungen. Sie glauben, dass es nach dem Krieg steil bergauf gehen wird und sie in drei, vier Jahren einen Mercedes vor der Tür stehen haben. Das wird alles nicht passieren, sie werden alle enttäuscht werden. Und dann die Soldaten, die jetzt das drei- bis fünffache eines normalen Arbeiterlohns verdienen, was werden sie nach dem Krieg tun? Wieder zu ihren miesen Jobs gehen? Ich glaube, viele werden als Paramilitärs für Oligarchen oder andere Geschäftsleute arbeiten, dort winkt mehr Geld.«

Einer der wenigen, die einen hoffnungsvolleren Blick in die Zukunft richten, ist Skybas Gewerkschaftskollege Yurij Samoilov aus Krywyj Rih. »Die Situation ist schwierig, ja. Aber die Arbeiter*innenbewegung hat eine so mächtige Basis, dass sie immer wieder auferstehen kann. Daher bleibe ich optimistisch. Du darfst nicht vergessen«, fügt er hinzu – und vielleicht ist das Teil seiner Eskalationstheorie: »Fast alle unsere Mitglieder sind an der Front. Sie haben gelernt, wie man tötet. Wenn der Krieg vorbei ist und die Arbeiter in ihre Betriebe zurückkehren, was glaubst du, wie sie dann mit den Bossen verhandeln werden?« Kurze Pause, vergnügtes Lächeln: »Ich sage, wir werden dabei zusehen, wie die Särge der Oligarchen die Flüsse hinuntertreiben.«

Jan Ole Arps war Ende August und Anfang September gemeinsam mit Anna Jikhareva (WOZ), Paul Simon (Jungle World) und Sebastian Bähr (Der Freitag) in Kiew, Dnipro, Krywyj Rih und Kamjanske.

Anmerkung:

1) In der Ukraine gibt es den großen Gewerkschaftsbund Föderation der Gewerkschaften der Ukraine (FPU), der aus der sowjetischen Staatsgewerkschaft hervorging und heute noch etwa drei Millionen Mitglieder in etwa 70 Mitgliedsorganisationen hat. Aus den Streiks 1989 und Anfang der 1990er Jahre, vor allem im Bergbau und im Transportsektor, entstanden einige kleinere »unabhängige« Gewerkschaften, die sich zur Konföderation der Freien Gewerkschaften der Ukraine (KVPU) zusammenschlossen. Die KVPU hat etwa 160.000 Mitglieder. Ihr Vorsitzender Mykhailo Volynets ist auch Abgeordneter von Julia Timoschenkos Partei Vaterland. Beide Gewerkschaftsverbände wenden sich aktuell gegen die von der Regierung angestrebte Arbeitsrechtsreform. Sowohl die NPGU von Yurij Samoilov als auch die VPZU von Oleksandr Skyba gehören zur KVPU.