Rechtsruck nach Duisburger Modell

Der Diskurs um »Sozialmissbrauch« und »Mafia-Strukturen« verschleiert die Ausbeutung von Migrant*innen und ermöglicht deren Benachteiligung

Von Polina Manolova

Die landesweite Welle von Demonstrationen gegen rechts brachte Anfang 2024 berechtigte Empörung über das Erstarken der Rechten und ihre Diskussionen über »Remigration« zum Ausdruck. Von diesem Aufbegehren ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Der Rechtsruck wird in der Politik und den Gesetzesinitiativen der schwarz-roten Koalition, die grundlegende soziale und politische Rechte beharrlich infrage stellt, längst in die Tat umgesetzt. Bei genauerer Betrachtung wird zudem deutlich, dass ein Wandel in der Sozialpolitik seit bereits über einem Jahrzehnt auf kommunaler Ebene stattfindet. Vor allem Städte mit hoher Einwanderungsquote und strukturellen Herausforderungen spielen eine führende Rolle in der Entwicklung von restriktiven sozialpolitischen und damit verbundenen Law-and-Order-Maßnahmen.

Ein Beispiel für dieses Zusammenspiel aus kommunaler Wegbereitung und Übersetzung in die Bundespolitik sind die kürzlichen Ankündigungen von Bärbel Bas, Sozialhilfe in ein Grundsicherungssystem mit strengeren Sanktionen umstrukturieren zu wollen. Dieses Vorhaben begründet die neue sozialdemokratische Ministerin für Arbeit und Soziales mit der Notwendigkeit, nicht angemeldete Beschäftigung und »organisierten Betrug« von Sozialleistungen zu bekämpfen. Außerdem stellt Bas das Recht auf Freizügigkeit für Migrant*innen, die Sozialleistungen beanspruchen, in Frage und fordert effektiveren Datenaustausch zwischen den Behörden, insbesondere eine Ausweitung des Mandats der Ausländerbehörde, um Fälle von »Missbrauch der Freizügigkeit« aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen.

Bas’ Äußerungen spiegeln das langjährige Vorgehen der SPD in ihrer Heimatstadt Duisburg wider. Der dortige Oberbürgermeister Sören Link wurde als einer der schärfsten Kritiker der Freizügigkeit landesweit bekannt und äußert oft unverhohlen seine Geringschätzung gegenüber südosteuropäischen Einwanderern mit deutlich antiziganistischen Untertönen. Bereits 2013 spielte Link im Deutschen Städtetag eine aktive Rolle in der Formulierung des Diskurses zur sogenannten »Armutsmigration«. Dieser stellt bulgarische und rumänische Migrant*innen, v.a. Rom*nja und andere Minderheiten, unter den Verdacht des Sozialmissbrauchs und entsprechend als zentrale Bedrohung für den sozialen Frieden in strukturell benachteiligten Städten dar.

Trotz empirischer Belege für die wichtige Rolle von EU-Migrant*innen in der Dienstleistungswirtschaft wird der Diskurs über »Armutsmigration« im Vorfeld der Kommunalwahlen in NRW aktuell von Neuem geschürt. Hardliner wie Link und Gleichgesinnte in benachbarten Kommunen fordern dabei die Einschränkung der Freizügigkeit und die Kriminalisierung von Sozialleistungsempfänger*innen. Im Januar 2025 schlug Link bei Gesprächen in Brüssel gar Änderungen auf Ebene des EU-Rechts vor, die nur Vollzeitbeschäftigten auch volle Freizügigkeit gewähren sollen. Der entsprechende Gesprächsstoff wird durch medial inszenierte Razzien – bereitwillig unterstützt von vielen Leitmedien – in »Problemhochhäusern« wie dem Weißen Riesen in Duisburg geliefert. Bas’ jüngste Angriffe auf Bürgergeldempfänger*innen und angebliche »Mafia-Strukturen« gliedern sich lückenlos in diese politische Rhetorik und Symbolik ein.

Zweigeteilter Arbeitsmarkt

Im kompletten Widerspruch zur sozialdemokratischen Tradition werden Arbeiter*innen in den prekärsten und dereguliertesten Wirtschaftsbereichen nicht nur ausgegrenzt, sondern aktiv benachteiligt. Denn durch die zusätzliche Begrenzung des Zugangs zu lebenswichtiger, sozialer Unterstützung werden sie noch anfälliger für Praktiken der Hyperausbeutung und daraus folgende Kriminalisierung, die in den seltensten Fällen auf Arbeitgeber abzielt. Die angepeilte Reform würde die Zweiteilung des Arbeitsmarktes verstärken. Dabei sind die Unterschiede in den Löhnen und Arbeitsbedingungen sowie in der Arbeitsplatzsicherheit für Festangestellte, Einheimische oder besser etablierte Arbeitnehmer*innen gegenüber denen mit Leih- oder Zeitarbeitsverträgen bereits jetzt eklatant.

Die angepeilte Reform des Bürgergelds würde die Zweiteilung des Arbeitsmarktes verstärken.

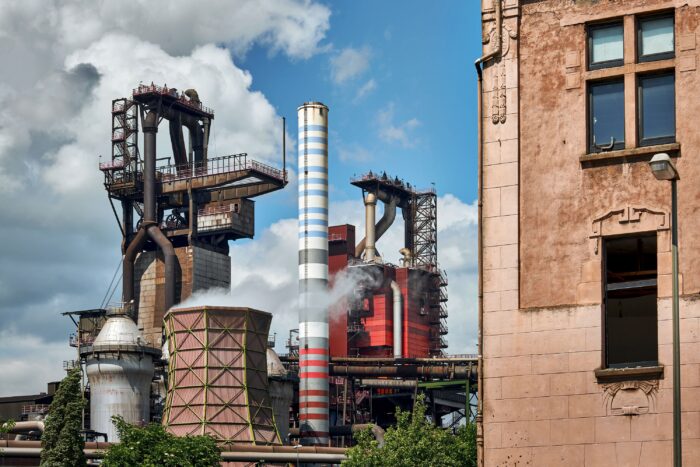

Diese strukturelle Kluft ist für Tausende Lohnabhängige aus Südosteuropa bittere Realität. Einer von ihnen ist Smail V., ein Zeitarbeiter bei Thyssenkrupp Steel Bruckhausen in Duisburg, der seit fünf Jahren zwischen befristeten Verträgen mit einer Laufzeit von wenigen Tagen bis maximal sechs Monaten rotiert. Allein in den letzten vier Monaten wechselte er bereits zwischen zwei Zeitarbeitsfirmen, die Arbeitskräfte an das Werk vermitteln, und musste jedes Mal neue Probezeiten, unregelmäßige Arbeitszeiten, die Unterschlagung von Löhnen und die Gefahr einer plötzlichen Kündigung in Kauf nehmen. In der Regel werden Reinigungskräfte mit befristeten Zeitarbeitsverträgen ohne garantierte Mindeststundenzahl beschäftigt, die jederzeit gekündigt werden können. Eine weit verbreitete Taktik unter Arbeitgebern ist es, Arbeiter*innen auf Teilzeitbasis (von 60 bis 80 Stunden pro Monat) zu versichern und darüberhinausgehende Arbeitszeit bar zu bezahlen. Anträge auf Vollzeitverträge werden routinemäßig abgelehnt und die Arbeiter*innen stattdessen an das Jobcenter zum Aufstocken ihres Einkommens verwiesen.

Da sein Einkommen nicht ausreicht, um eine dreiköpfige Familie zu ernähren, hat sich Smail V. im Laufe der Jahre mehrfach an das Jobcenter gewandt. Allerdings wurden seine Anträge aufgrund fehlender Arbeitslosenmeldungen, Lohnabrechnungen und mangelnder Kooperationsbereitschaft seiner Arbeitgeber abgelehnt. Sein letzter Antrag führte außerdem zu einer Überprüfung seines Aufenthaltsrechts und – mit Verweis auf Smails geringes Einkommen – zu einem Abschiebeverfahren wegen des Verdachts der »Einwanderung in das Sozialsystem«. Nur eine rechtliche Vertretung, organisiert durch eine Migrant*innen-Hilfsorganisation in Duisburg-Marxloh, konnte die Ausweisung letztendlich verhindern. Inzwischen hat die Familie von Smail V. die Fünfjahresfrist überschritten, während der arbeitsuchende EU-Bürger*innen von SGB II- und SGB XII-Leistungen ausgeschlossen sind. Von ihren Rechtsansprüchen können sie jedoch weiterhin keinen Gebrauch machen, da es zu viele Zeiträume ohne gemeldeten Wohnsitz im Zusammenhang mit Aufenthalten in Bulgarien aufgrund fehlenden Einkommens gab.

Dieses und viele weitere Beispiele zeigen, wie unbegründet Bas’ und Links Behauptungen sind, Arbeitnehmer*innen seien Opfer organisierter »Mafia-Strukturen« oder würden sich absichtlich auf Verträge mit Mindeststundenanzahl beschränken, um ihr Einkommen mit Sozialleistungen aufzubessern. Der Grund liegt vielmehr in der Struktur des Niedriglohnsektors in postindustriellen Städten wie Duisburg. Wie im Fall von Smail V. ist geringfügige Beschäftigung keine Frage der Wahl, sondern zentrales Charakteristikum eines ganzen Segments im Arbeitsmarkt. Hier umgehen große Unternehmen wie Thyssenkrupp durch die Beauftragung einer Reihe von Sub- und Leiharbeitsunternehmen regulatorische Beschränkungen wie Tarifverträge und Vorschriften zu Arbeitssicherheit, Überstunden und Sozialabgaben. Doch sowohl die Regulierung und Prüfung von Sub- und Leiharbeitsunternehmen, als auch die Verantwortung von Großkonzernen, die Arbeiten an sie auslagern, werden in den aktuellen Debatten praktisch komplett außer Acht gelassen. Dabei könnte etwa die Begrenzung der Beschäftigung von »Aufstockern« oder von Zeit- und Leiharbeiter*innen in Großunternehmen wie Thyssenkrupp wirklich etwas ändern. Eine solche Maßnahme würde entscheidend die Möglichkeiten einschränken, Risiken auf die Arbeiter*innen abzuwälzen, tatsächliche Arbeitszeiten zu verschleiern oder sozialversicherungspflichtige Löhne zu unterschlagen.

Hyperrestriktives Regime

Das von Bas und Link geforderte hyper-restriktive Regime existiert bereits in Städten wie Duisburg, wo repressive und disziplinierende Maßnahmen gegenüber Migrant*innen seit Jahren entwickelt und angewendet wurden. Bas’ Darstellung, bestimmte Stadtteile Duisburgs seien für den »Missbrauch von Sozialleistungen« bekannt, wurde zwar von Sozialwissenschaftler*innen als empirisch unbegründet zurückgewiesen, ist aber Teil einer Kommunalpolitik, die ganze Verwaltungseinheiten zur Bekämpfung von als problematisch wahrgenommenen Gruppen und Verhalten mobilisiert.

Das Alleinstellungsmerkmal und zentrale Instrument einer offensichtlich rassistisch motivierten Migrationssteuerungspolitik der Duisburger Verwaltung sind dabei Zwangsräumungen, die sich vornehmlich gegen bulgarische und rumänische Bewohner*innen in sogenannten »Schrottimmobilien« richten. Seit 2014 nutzt die städtische Taskforce Problemimmobilien Brandschutzvorschriften, um Zwangsräumungen ohne vorherige Ankündigung zu rechtfertigen. (ak 707) Bis heute wurden mehr als 200 Gebäude in vier »Hotspot«-Bezirken geräumt, wodurch mehr als 5.000 Menschen, darunter Kinder und schwer kranke Personen, aus ihren Wohnungen vertrieben wurden.

Die Räumungen stehen im totalen Widerspruch zur hohen Leerstandsquote und zur Tatsache, dass viele der angeführten Mängel in den meisten Altbauten anzutreffen sind. Da der formelle Wohnungsmarkt außerdem für Menschen mit rumänischen und bulgarischen Namen unzugänglich ist, sind diese auf minderwertige Mietangebote im informellen Wohnungsmarkt angewiesen und somit von dort herrschenden Praktiken der Überbelegung, Unterschlagung und Betrügereien betroffen. Statt dem durch Kontrolle von Vermieter*innen und Vermittlerstrukturen Einhalt zu gebieten oder langfristige Lösungen wie die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus zu verfolgen, bestraft die Stadt Migrant*innen in prekären Situationen und verstärkt dadurch die existierende sozial-räumliche Segregation.

Im Jahr 2022 wurden auch Smail V. und seine Familie zwangsgeräumt, wodurch sie monatelang obdachlos waren. Sie schliefen in ihrem Auto und wohnten bei Verwandten und Freund*innen, bevor sie eine neue Wohnung fanden. Die Zwangsräumung und damit verbundene Wohnsitzabmeldung durch die Behörden stellte Smails Leben auf den Kopf: Die Unsicherheit seiner Wohnsituation führte zum Verlust seines Arbeitsplatzes, beeinträchtige die Schulbildung seiner Kinder und führte zum Aufschub einer dringenden Operation seiner Frau.

Ausbeutung durch Ausweglosigkeit

Eine Studie der Universität Duisburg-Essen aus dem Jahr 2024 über die Lebenssituation bulgarischer und rumänischer Migrant*innen zeigt weitere behördliche Verdrängungspraktiken in der kommunalen Ordnungspolitik auf. Neben der Polizei, dem Ordnungs- und dem Schulamt spielt dabei das Jobcenter eine Schlüsselrolle. Es fordert von Hilfeabhängigen eine umfangreiche Liste von Dokumenten, die eine überproportionale Beweispflicht verglichen mit deutschen Staatsangehörigen darstellt und für Menschen in derart prekären oder informellen Beschäftigungsverhältnissen oft faktisch unmöglich zu erbringen ist.

In Verbindung mit langen Wartezeiten und komplexen Verfahren wirken diese Praktiken wie repressive Kontrollmechanismen, die den Zugang zu grundlegender Existenzsicherung effektiv verhindern oder – oft monatelang – verzögern. Tatsächlich spiegelt das von Bas und Link viel zitierte Beispiel, demzufolge bereits vier Arbeitsstunden pro Woche ausreichten, um Anspruch auf Leistungen zu haben, nicht die Realität im Jobcenter Duisburg wider, wo Antragsteller*innen strengen Anspruchsprüfungen und Beschränkungen beim Zugang zu Leistungen für Erwerbstätige ausgesetzt sind. Dies führt oft zu verspäteten oder nur teilweisen Zahlungen, die nicht ausreichen, um grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken.

Der von Neuem angefachte Diskurs über »Sozialmissbrauch« und »Mafia-Strukturen« verschleiert das grundlegende Problem der massiven Ausbeutung von Arbeitsmigrant*innen aus Südosteuropa und deren zugrundeliegenden strukturelle Faktoren und läutet die nächste Stufe des sozialpolitischen Rechtsrucks ein. Die schrittweise Aushöhlung der sozialen Rechte von Migrant*innen ist dabei nicht nur eine Strategie der Ausgrenzung. Sie dient auch den Interessen des Kapitals – in diesem Fall von Großunternehmen und einem Filz aus Sub- und Leiharbeitsfirmen. Denn Kapital ist nicht nur auf Arbeit angewiesen, sondern auf der Verfügbarkeit von Arbeit, die leicht ausbeutbar ist. Restriktive kommunale Praxen, die die (Über-)Lebensbedingungen von Migrant*innen immer weiter erschweren, indem sie sie Obdachlosigkeit, rechtlicher Unsicherheit und ständiger Kontrolle und Überwachung aussetzen, intensivieren diese Ausbeutbarkeit. Politiker*innen wie Bas und Link, die für die Abkehr der deutschen Sozialdemokratie von den Interessen der Arbeiter*innenklasse und für xenophobe Politiken stehen, müssen aufhören, ausländische Bevölkerungsgruppen als beliebig verwendbare Humanressourcen zu behandeln, deren Arbeitskraft zwar begrüßt wird, die aber wegen ihrer Herkunft verachtet werden.

Übersetzung aus dem Englischen: Philipp Lottholz