Es geht um das Überleben

Wie kann tödliche Polizeigewalt gestoppt werden?

Von Michèle Winkler

Durch mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole der Polizei wurde Mouhamed Lamine Dramé am 8. August 2022 getötet. Zuvor hatte die Polizei schon Pfefferspray und Taser gegen den 16-Jährigen eingesetzt. Mouhamed war erst wenige Tage vor seinem Tod in eine Wohngruppe einer Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt eingezogen. Einige Jahre zuvor war er aus seinem Heimatort Ndiaffate im Senegal nach Europa aufgebrochen. Die Polizei war am Nachmittag des 8. August von einem Betreuer der Einrichtung gerufen worden, weil Mouhamed im Innenhof saß und sich – vermutlich mit suizidalen Absichten – ein Messer vor den Bauch hielt. Rund 22 Minuten später schoss die Polizei auf ihn.

Wie üblich verbreitete sich medial zunächst die Version der Polizei. Diese erklärte, Mouhamed sei mit dem Messer auf sie losgegangen, ein Beamter sei aus Notwehr gezwungen gewesen zu schießen. So wiederholte es auch NRW-Innenminister Herbert Reul. Bei William Dountio, Mitbegründer des Bündnisses Solidarität für Mouhamed Lamine Dramé und vielen anderen, die sich nun in der Solidaritätsinitiative engagieren, waren schon sehr früh Zweifel an dieser Erzählung aufgekommen: »Die Polizei hat zunächst behauptet, dass Mouhamed eine gefährliche Person mit einem Messer gewesen sei.

Zu diesem Zeitpunkt kannten wir zwar nur die Version der Polizei, aber wir wussten schon, dass da was nicht stimmen konnte. Wieso sollten zwölf Polizist*innen einen jungen Mann, der in einer Jugendhilfeeinrichtung ist, nicht kontrollieren oder beruhigen können? Warum sollten sie nicht deeskalieren können? Warum wurde er mit einem Maschinengewehr getötet?«, fragt Dountio.

Nach und nach kamen immer neue Details ans Licht, sodass die Staatsanwaltschaft der Polizeidarstellung mittlerweile öffentlich widerspricht: »Wir gehen davon aus, dass der Einsatz, so wie er abgelaufen ist, und zwar von Beginn an, – nicht verhältnismäßig gewesen ist.« Die Notwehrthese wird vom aktuellen Ermittlungsstand nicht gestützt. Innenminister Reul ist öffentlich zurückgerudert, und sowohl das Innenministerium NRW als auch das Polizeipräsidium Dortmund haben verschiedene Verbesserungsmaßnahmen angekündigt, wie etwa die Überprüfung interner Leitlinien und der Ausbildung – aber auch eine Imagekampagne zur Stärkung des »Vertrauens in die Polizei«.

Dass ein Innenminister öffentlich ihm unterstellte Polizeibeamt*innen kritisiert, ein Staatsanwalt einen tödlichen Polizeieinsatz noch während der Ermittlungen als unverhältnismäßig bezeichnet und Verbesserungsmaßnahmen angekündigt werden, so oberflächlich und unkonkret sie auch sein mögen, ist ein Novum. Dies lässt sich eindeutig auf den öffentlichen Druck zurückführen, dem sich die Exekutive in diesem Fall ausgesetzt sieht.

Auch das anhaltende mediale Interesse, die wiederholten Ausschusssitzungen im Landtag sowie die Anzahl der Wortmeldungen der Landes- und Kommunalpolitik unterscheiden sich eklatant von anderen Fällen – in denen es nicht weniger offensichtlich notwendiger Interventionen bedurft hätte. Der Grund dafür ist die schnelle und kontinuierliche Mobilisierung solidarischer Menschen vor Ort: Dem polizeilichen Notwehrnarrativ wurde sofort mit Fragen und Forderungen begegnet.

Dortmund ist (nicht) überall

Ein Teil der Dortmunder Stadtgesellschaft reagierte sofort auf die Nachricht von Mouhameds Tod. Sie organisierten Versammlungen, stellten Kontakt zu Mouhameds Angehörigen her und ordneten den Polizeieinsatz als Ausdruck rassistisch geprägten Polizierens ein.

»Nach der Tötung von Mouhamed haben sich viele Menschen aus unterschiedlichen Gruppen, Initiativen und Vereinen zusammengetan. Die ersten Reaktionen waren sehr wütend, viele waren aber auch ängstlich und sehr traurig. Allen war sofort klar: ›Wir müssen handeln!‹«, berichtet William Dountio. »Direkt am nächsten Tag hat eine sehr emotionsgeladene Demonstration am Kurt Piehl Platz, in der Nähe der Jugendeinrichtung vor der Mouhamed getötet wurde, stattgefunden. In den Redebeiträgen wurde deutlich, wie viele schreckliche und rassistische Erfahrungen es mit der Polizei in Dortmund gibt, insbesondere in der Nordstadt. Seitdem findet dort jeden ersten Montag des Monats eine Mahnwache zum Andenken Mouhameds sowie an weitere Opfer Polizeigewalt statt.«

In der gleichen Woche, in der Mouhamed getötet wurde, hat die Polizei mindestens drei weitere Menschen umgebracht, zwei davon in NRW. Am 2. August erschoss ein Sondereinsatzkommando Amin F. in einem Hotelzimmer in Frankfurt am Main. Am 3. August erschossen Beamte in Köln-Ostheim den Straßenmusiker Jouzef Berditchevski während einer Zwangsräumung in seiner Wohnung. Am 7. August starb ein Mann in Oer-Erkenschwick nach einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung.

Zu diesen drei Fällen gibt es deutlich weniger öffentlich zugängliche Informationen, über keinen wird aktuell weiter berichtet. Proteste blieben weitgehend aus, in Köln fanden zwei schlecht besuchte Kundgebungen statt. Ein ähnliches Ungleichgewicht zeigte sich um den Jahreswechsel 2021/2022, als drei junge Männer in verschiedenen Städten in NRW im Polizeigewahrsam zu Tode kamen. Namentlich bekannt wurde nur der Wuppertaler Giorgios Zantiotis. Seine Schwester hatte sich öffentlich gegen die Darstellungen der Polizei positioniert, es bildete sich ein Solidaritätskreis, und es wurden mehrere Demonstrationen organisiert.

Unterstützung

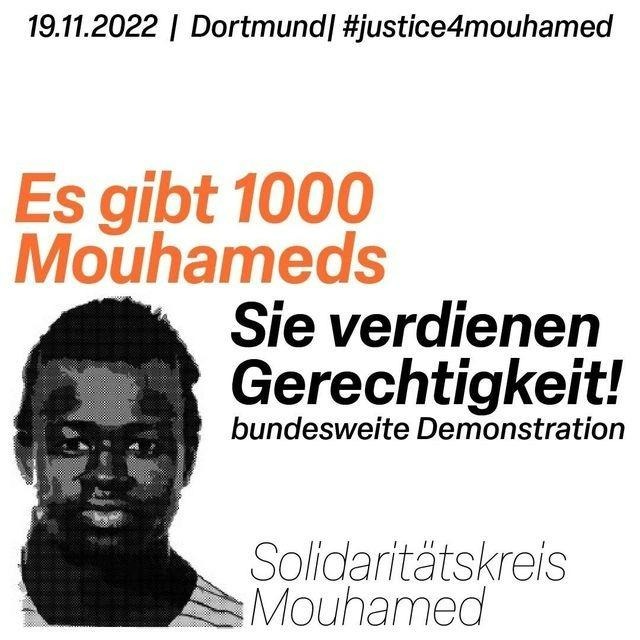

Die Familie von Mouhamed Lamine Dramé hat den Wunsch geteilt, nach Deutschland reisen zu können, um an den Ort zu kommen, wo ihr Sohn und Bruder getötet wurde. Auf der Seite betterplace.org gibt es ein Crowdfunding, um diese Reise zu ermöglichen. Am 19. November wird es in Dortmund eine große Demonstration geben, die von mehr 30 Initiativen getragen wird.

Jedoch wurden hier, wie bei Fällen tödlicher Polizeigewalt leider üblich, die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft innerhalb kürzester Zeit eingestellt, obwohl weiterhin viele Fragen offenbleiben. Am 6. Oktober erlag Kupa Ilunga Medard Mutombo in einem Berliner Krankenhaus seinen Verletzungen. Er lag seit 14. September im Koma, nachdem sich Polizeibeamte laut Augenzeugen bei einem brutalen Polizeieinsatz unter anderem auf ihn gekniet hatten. Die Beratungsstelle ReachOut hatte das öffentlich gemacht. Das Ende dieser Aufzählung ist nicht das Ende der Fälle.

Deutlich wird: Wenn sich unter Einbindung von Angehörigen und Freund*innen schnell Solidaritätsstrukturen bilden, diese öffentlich sichtbar bleiben, zu Protesten aufrufen, die weitere Aufklärung und das Gedenken organisieren, dann bleiben die Namen und Geschichten präsent. So ist es etwa bei Achidi John, Aman Alizada, William Tonou-Mbobda, Matiullah Jabarkhil, Amed Ahmad oder Christy Schwundeck. Der bis in die Dominanzgesellschaft wohl bekannteste Name ist der von Oury Jalloh. Doch es gibt viele andere, bei denen es von Anfang an still bleibt, um die es schnell still wird oder deren Namen nie bekannt werden. Um überhaupt eine Chance für Aufklärung und ein würdiges Gedenken zu schaffen, braucht es notwendigerweise Menschen, die sich darum kümmern – dauerhaft.

Welche Gerechtigkeit?

Eine zentrale Rolle in den Solidaritätsinitiativen spielt die Forderung nach Gerechtigkeit – viele tragen das Wort im Namen. Auch der Aufruf zur bundesweiten Großdemonstration am 19. November in Dortmund benennt: »Es gibt 1000 Mouhameds – Sie verdienen Gerechtigkeit!« Doch was würde Gerechtigkeit eigentlich bedeuten? Wäre Gerechtigkeit hergestellt, würde es im Fall von Dortmund doch einmal zu einer Anklage – oder gar einer Verurteilung gegen einzelne Polizist*innen kommen? Oder würde damit nicht eher das herrschaftliche Narrativ gestärkt, dass es sich um einen besonderen Einzelfall handelte, der »gerecht« abgeurteilt wurde?

Die Forderung, dass sich Polizist*innen vor Gericht verantworten müssen, ist nicht falsch – erst recht nicht, wenn Angehörige und Freund*innen sich diesen Ort der Auseinandersetzung wünschen. Aber Gerichte sind Orte, an denen bestehende gesellschaftliche Ausschlussmechanismen fortwirken und wo es wahrscheinlich ist, dass die herrschaftliche Version des Geschehens Bestätigung findet. Vor allem sind es Orte, an dem Fragen nach strukturellen Bedingungen, etwa nach institutionellem Rassismus, und nach den Bedürfnissen der Hinterbliebenen keinen Platz finden.

Gerecht wäre, wenn sie noch leben würden! Gerecht wäre, dass Mouhamed im Moment der Verzweiflung Schutz und Hilfe bekommen hätte.

Schon in den US-amerikanischen Debatten nach dem Mord an George Floyd wurde darauf hingewiesen, dass ein Weg zu Gerechtigkeit nicht erst nach dem Tod beginnen kann. Gerechtigkeit hieße, George Floyd wäre noch am Leben. Auch für Mouhamed und alle anderen von der Polizei Getöteten muss es heißen: Gerecht wäre, wenn sie noch leben würden! Gerecht wäre, dass Mouhamed im Moment der Verzweiflung Schutz und Hilfe bekommen hätte. Gerecht wäre, dass er nicht als 14-Jähriger allein über zwei Kontinente hinweg nach Deutschland hätte flüchten müssen, in der Hoffnung, seine Familie im Senegal unterstützen zu können und wenn seine Familie nun nicht um eine Reise nach Deutschland bitten müsste, um den Ort zu sehen, an denen ihr Kind, ihr Bruder getötet wurde.

Abolitionistische Reformen

Eine breitere abolitionistische Bewegung, die Themen wie Rassismus, Armut und Polizeibrutalität zusammenbringt und die Frage nach Sicherheitskonzepten ohne Polizei stellt, ist bisher nicht in Sicht. Zwar schwirren die Schlagworte »Abolish« und »Defund« durchaus seit den Protesten in Gedenken an George Floyd und Breonna Taylor vermehrt durch deutschsprachige linke Bewegungen, konkret ausbuchstabiert wird im Moment aber noch wenig.

Somit sind wir leider noch weit von strukturellen Veränderungen entfernt, die die tödliche Polizeigewalt verringern könnten. Dabei wäre es mehr als nötig, über abolitionistische Forderungen und Visionen zu diskutieren. Denn sonst wird der schmale politische Raum schnell mit reformistischen Forderungen gefüllt, die Macht und Ressourcen der Polizei weiter stärken.

Doch auch dahingehend lohnt ein Blick nach Dortmund. In der Nordstadt wurde wenige Tage nach Mouhameds Tod ein Flugblatt mit umfassenden Forderungen verteilt.

Auch William Dountio formuliert ein im Kern abolitionistisches Ziel: »Wir wollen, dass die Polizeiwache Nord geschlossen wird. Diese Wache hat schon seit Jahren bewiesen, dass sie sehr diskriminierend, sehr rassistisch mit Menschen aus der Nordstadt umgeht. Sie erkennen nicht, wie wertvoll die Multikulturalität hier ist. Für die Polizei gibt es hier keine Menschen, sondern nur ›Fälle‹.«

Er ergänzt: »Als Initiative fordern wir Gerechtigkeit. Wir wollen, dass die Polizei Dortmund endlich erkennt, dass es ein Problem mit Racial Profiling gibt. Es gibt Polizist*innen hier in Dortmund, die gegenüber Schwarzen Menschen keine guten Intentionen haben. Das ist auch in anderen Städten so: In Mülheim an der Ruhr und in Essen hat es rechtsextreme Chats unter Polizist*innen geben, wo rassistische Inhalte geteilt wurden. Dagegen müssen wir etwas tun. Und die Polizei muss in sozialer Kompetenz geschult werden.«

Der Kampf für das (Über)leben gehört ins Zentrum der Debatten. Was muss getan werden, damit die Polizei keine Menschen mehr tötet? Unter dieser Fragestellung sprechen wir nicht mehr raumgreifend über ein- und ausgeschaltete Bodycams und unabhängige Ermittlungsstellen, sondern legen den Fokus auf transformative, abolitionistische Fragen: Warum sind Opfer tödlicher Polizeigewalt so häufig Schwarz, migrantisiert, arm, geflüchtet und/oder befinden sich in psychischen Ausnahmesituationen? Wie lässt sich der Kontakt zwischen der Polizei und ihren potenziellen Opfern verringern? Wie lässt sich die Polizei entwaffnen? Auf welche Weise verlagern wir öffentliche Gelder weg von Gewalt- und Straflogiken hin zu Logiken der Fürsorge und welche grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen braucht es darüber hinaus? Was verstehen wir unter Sicherheit und was braucht es, damit alle überall sicher sind?