»Wir fordern nicht, wir klären selbst auf«

Nadine und Luke vom Recherche-Zentrum berichten, wie eine Aufklärungsstelle funktioniert, die sich an den Bedürfnissen der Betroffenen von Polizeigewalt orientiert

Interview: Katharina Schoenes

Die tödlichen Polizeischüsse auf den 21-jährigen Lorenz am 20. April in Oldenburg lösten bundesweit Proteste aus; in zahlreichen Städten gingen Tausende auf die Straße und forderten Gerechtigkeit. Die Frage, wie bei tödlicher Polizeigewalt unabhängige Ermittlungen gewährleistet werden können, bekommt dadurch neue Aktualität. Darüber, wie man solche Ermittlungen selbstorganisiert durchführen kann, sprechen Nadine und Luke vom Recherche-Zentrum im Interview.

Ihr habt 2023 das Recherche-Zentrum e.V. gegründet, aber schon davor jahrelange Erfahrungen mit selbstorganisierter Aufklärungsarbeit gesammelt, besonders zum Polizeimord an Oury Jalloh in Dessau. Wie kam es zur Gründung des Recherche-Zentrums und wie hat sich eure Arbeitsweise dadurch verändert?

Nadine: Ich komme aus der Oury-Jalloh-Initiative. Dort ist uns 2012 am Ende des Gerichtsverfahrens vor dem Landgericht Magdeburg eine wichtige Sache klar geworden: Die Justiz will nicht aufklären, sie will kein Brandgutachten durchführen, sie will die zentralen Fragen nicht beantworten. Unsere Reaktion war: Wenn ihr das nicht macht, dann machen wir es selbst. Das war total befreiend – die Erkenntnis, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen kann. Wir haben dann 2013 ein unabhängiges Brandgutachten in Irland organisiert, mit dem wir öffentlichen Druck aufbauen und weitere Ermittlungen erzwingen konnten. Wir gingen diesen Weg weiter, indem wir 2018 eine internationale Untersuchungskommission zu Oury Jalloh gründeten, und dann war eigentlich der konsequente nächste Schritt, dass wir mit dem Wissen, das wir bis dahin gesammelt haben, eine eigene Aufklärungsstelle aufbauen. Mit Zielen, die wir selbst definieren und die sich an den Wünschen der Betroffenen und deren Angehörigen orientieren. Zu dieser Zeit arbeiteten wir auch bereits an anderen Fällen, und dafür brauchte es einen neuen Rahmen. Wenn ich heute von Aktivist*innen höre, dass sie von der Justiz Aufklärung fordern, deprimiert mich das. Wir fordern schon seit 2012 nicht mehr, wir klären selbst auf.

Luke: Ich habe 2016 angefangen, als Investigativ-Journalist zu arbeiten. Über Oury Jalloh habe ich unter anderem einen Film gemacht und während dieser Arbeit festgestellt, dass Aktenanalyse eine sehr effiziente Art von Journalismus sein kann. Die Oury-Jalloh-Initiative war immer sehr aktivistisch geprägt. Beim Recherche-Zentrum haben wir entschieden, dass da eine gewisse Publikationsstrategie dahinterstehen muss, um das Gewicht als Organisation zu stärken. Das Recherchezentrum ist einerseits ein Medium, das Recherchearbeit macht. Aber wenn wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben wirklich belastbares Material, dann machen wir das den Behörden zugänglich. Wir sind sowieso parteiisch in dem Sinne, dass wir mit den Familien zusammenarbeiten, Gutachten finanzieren und Spenden sammeln. Es wäre inkonsequent, diesen letzten Schritt dann nicht zu gehen.

Nadine und Luke

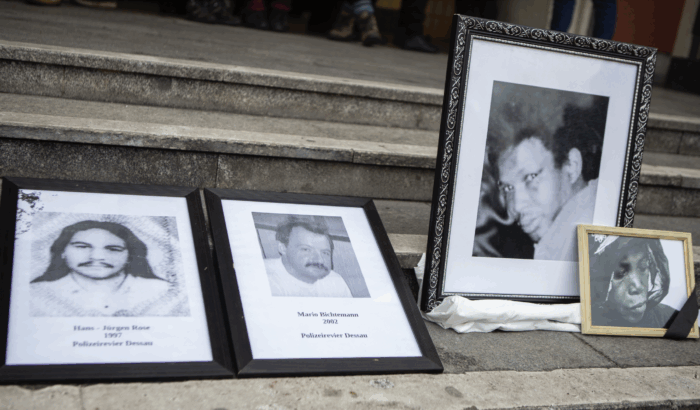

haben 2023 das Recherche-Zentrum e.V. mitgegründet und ermitteln dort unabhängig zu mutmaßlichen Polizeimorden. Aktuell veröffentlichen sie eine Reihe neuer Erkenntnisse zu den Morden an Jürgen Rose und Oury Jalloh, die 1997 bzw. 2005 im Polizeirevier Dessau ums Leben kamen. Mehr Infos unter www.recherche-zentrum.org

Könnt ihr etwas genauer erklären, wie ihr euch Fällen annähert: Mit welchem Material arbeitet ihr, mit welchen Methoden, und wie findet ihr Ansatzpunkte, um in Ermittlungen einzusteigen?

Nadine: Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wenden wir uns an Familienmitglieder oder diese wenden sich an uns. Das allererste, was passiert, ist, dass wir von den Angehörigen die Akte bekommen. Anschließend besorgen wir einen guten Rechtsbeistand. Und dann studieren wir die Akte. Wir schauen zum Beispiel, was fehlt. Sehr häufig sind das Autopsiebilder, aber es können auch Fotos vom Tatort sein oder polizeiliche Lagefilme. Dinge, die wir aus anderen Ermittlungsakten kennen und die eigentlich da sein müssten. Die Lagefilme sind eine Art Zusammenfassung der Einsätze einer Schicht. Daraus lässt sich zum Beispiel ableiten, wer wann was getan hat und wer sich wo aufgehalten hat. Das kann wichtig werden, um Alibis zu überprüfen. Wir arbeiten dann den Familien und den Anwält*innen zu, weil sie selbst dafür nicht die Zeit haben.

Wie geht es dann weiter?

Nadine: Aus unseren Notizen erstellen wir riesige Übersichten, um zu verstehen, wann was wie gemacht wurde – sowohl am Tattag und am Tatort als auch im Nachgang bei den Ermittlungen – und welche Auffälligkeiten es gibt. An diesem Punkt überlegen wir auch, zu welchen Fragen es sich lohnt, Expert*innen zu Rate zu ziehen oder Gutachten einzuholen. Das geht damit einher, dass wir uns selbst ziemlich weit in verschiedene Fachbereiche einarbeiten, zum Beispiel in Brandforensik, Toxikologie oder Rechtsmedizin, um die richtigen Fragestellungen entwickeln zu können. Dafür braucht man viel Kenntnis vom Thema. Und dann wartet man auf das Gutachten. Oder auf die Akten. Es ist in gewisser Weise ein zäher Prozess: Du kannst die Entwicklung immer nur bis zu einem bestimmten Punkt vorantreiben und dann wartest du wieder auf irgendetwas. Deshalb ist es sinnvoll, an mehreren Fällen parallel zu arbeiten.

Luke: Zusätzlich machen wir Vorort-Recherchen und sprechen mit Zeug*innen. Meist nicht mit Polizist*innen oder Staatsanwält*innen, weil wir da in der Regel den Zugang nicht haben, sondern mit Zivilpersonen. Es kann extreme Unterschiede geben zwischen dem, was in der Akte steht, und dem, was die Leute einem danach darüber sagen, und daraus ergeben sich wieder Anschlussfragen. Solche Recherchen sind wirklich wertvoll, um Zusammenhänge zu verstehen. Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit sind die Veröffentlichungen. Damit informieren wir über den Stand der Sache und erzeugen Druck auf die Behörden; zugleich bekommt die Familie Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Für Betroffene ist es schwer erträglich, teils Monate oder sogar Jahre auf eine Akte oder irgendeine Entscheidung warten zu müssen.

Es kann extreme Unterschiede geben zwischen dem, was in der Akte steht, und dem, was die Leute einem danach darüber sagen.

Luke

Ihr recherchiert nicht nur zu den Taten selbst, sondern auch dazu, wie Aufklärung in Polizei und Justiz verhindert wird. Wie funktioniert Vertuschung in diesen Institutionen?

Nadine: Zunächst einmal arbeiten in Polizeibehörden und Ministerien in allen höheren Positionen Volljurist*innen, in Staatsanwaltschaften und Gerichten sowieso. Das ist alles ein Berufszweig, wenn man so will. Durch das Jurastudium wird eine gewisse ideologische Gleichförmigkeit erzeugt. Man darf sich den Staat nicht als abstraktes Gebilde vorstellen. Es sind konkrete Personen, die konkrete Interessen verfolgen. Ich denke nicht, dass es das persönliche Interesse dieser Leute ist, eine*n Täter*in zu schützen. Es geht eher darum, die eigene berufliche Position nicht zu gefährden oder in eine höhere Position aufzurücken. Es geht um das eigene Lebenskonzept, um Macht und Geld. Vom Gefühl her würde ich sagen, je weniger Moral eine Person hat, desto höher kommt sie am Ende.

Luke: Wenn wir auf konkrete Mechanismen schauen, dann sind die teilweise recht stumpf, besonders auf den unteren Hierarchieebenen. Es geht wirklich um Existenzdruck, zum Beispiel um das Risiko, im Fall einer Aussage selbst als Täter dargestellt zu werden oder sich in einer Endlosschleife von Disziplinarverfahren wiederzufinden, weil Kolleg*innen einem irgendeinen Quatsch anhängen. Das hat auf dem Papier natürlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Geschehen zu tun, aber der betroffenen Person ist vollkommen klar, dass das nicht passiert wäre, wenn sie bestimmte Aussagen nicht getätigt hätte. Leute werden richtig fertiggemacht. Wenn man etwas fordern möchte, wäre ein wirksamer Whistleblower-Schutz für Beamt*innen etwas, was die Bedingungen für Aufklärungsarbeit bei Straftaten durch Polizeibeamt*innen tatsächlich verbessern könnte.

Obwohl offensichtlich ist, dass Polizei, Ministerien und Justiz kein Interesse an Aufklärung haben, nutzt ihr eure Recherchen, um Anzeigen – etwa beim Generalbundesanwalt – zu stellen und rechtliche Verfahren anzustoßen. Was ist dabei eure Motivation?

Nadine: Den Rechtsweg immer weiter zu gehen, hat bei Oury unglaublich viel gebracht, um das Thema in den Medien zu halten. Das Ziel war immer, dass alle darüber reden und die Behörden sich rechtfertigen müssen. Die meisten Menschen haben mittlerweile von Oury gehört und verstehen, dass es einen Mord gab, der vertuscht wird. Aber wie das genau passiert, ist für viele nebulös. Deshalb ist es wichtig, nicht nur über die konkrete Tat aufzuklären, sondern auch zu vermitteln, wie der Staat sich verhält, wenn er Täter*innen schützt. Um das tun zu können, müssen wir stabile Strukturen aufbauen, die unabhängig von politischen Umständen oder Mehrheitsverhältnissen agieren können. Hierzu organisieren wir auch Workshops, um bundesweit Initiativen zu ermächtigen, Aufklärung selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir da etwas Gutes in Gang gesetzt haben.