Rückblickend sehe ich, dass mir die Empathie immer ein guter Kompass gewesen ist

Links alt werden, wie geht das? Gedanken nach fast acht Jahrzehnten Leben und einer miterlebten Revolution

Von Renate Hürtgen

Liebe Freund*innen von ak,

ich weiß nicht, ob ich einen klugen Text über mein Altern schreiben kann. Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit darüber nachgedacht, was das Altern mit mir macht, ob und wie es mein politisches Leben verändert hat. Ab und an erzähle ich meinen jüngeren Freundinnen, mit welchen Beschwerden sie spätestens ab dem 75. Lebensjahr zu rechnen haben, oder dass mir jetzt manchmal eine Tasse aus den Händen fällt und ich »Aussetzer« habe, den roten Faden in der Rede nicht mehr finde. Von anderen körperlichen Gebrechen erzähle ich nicht einmal meinen Freundinnen. Ich hasse solche Sprüche wie »Man (!) ist immer so alt wie man (!) sich fühlt« und teile gerne laut mit, dass es keinen Spaß macht, dem eigenen körperlichen Verfall quasi beizuwohnen.

Ich habe wohl verstanden, dass ihr nicht meine Krankengeschichten hören, sondern etwas darüber erfahren wollt, wie es mir im hohen Alter mit meinem gesellschaftlichen Links-Sein geht. Dummerweise drängt sich mir gerade jetzt mit Unerbittlichkeit auf, dass der Mensch ein Naturwesen ist, dass er mit seinen Sinnen die Welt begreift. Je mehr aber die Sinne ihre Kraft verlieren, umso stärker wird bei mir die Einsicht, dass es kein linkes Leben ohne Sinnlichkeit und ohne Gefühl gibt. Vielleicht ist es die zunehmende Abhängigkeit von anderen, weswegen ich viel stärker als in jungen Jahren die Bedeutung von Mit-Gefühlen verstehe. Und rückblickend sehe ich, dass mir die Empathie immer ein guter Kompass für politische Entscheidungen gewesen ist. In der politischen Arbeit der letzten Jahre habe ich wenig Hochschätzung für solche Haltungen gefunden. Ich fürchte, das könnte im Alter auf die Füße fallen.

Aber sind das spezifisch linke Defizite? In einer kapitalistisch verfassten Gesellschaft sind Rationalität und Gesundheit die entscheidenden »Leistungsträger«. Auch wir haben sie angenommen, sie bestimmen unser Leben bis ins hohe Alter. Mit unserem Anspruch, bis »zum Ende« politisch aktiv und geistig fit zu sein, in keinen »Ruhestand« mit der Rente einzutreten, verlängern wir diesen Anspruch, der uns in einen auch körperlichen Konflikt zur Realität bringt. Ich kann ein Lied davon singen! Aber ich kann diesen Konflikt nicht lösen, er ist ein Teil von mir geworden, er ist quasi das Resultat meines ganzen Lebens. So, wie mein linkes Altern auch das Ergebnis der Art und Weise ist, wie ich gelebt und gelitten habe, was für Beziehungen, Ideale und Hoffnungen mir im Laufe der Zeit wichtig wurden und wie ich mit den Enttäuschungen und Niederlagen umgegangen bin. Und? Wie bin ich umgegangen?

1947 bin ich in Ostberlin geboren, mitten hinein in die Aufbruchstimmung der Nachkriegszeit. Brigitte Reimann, meine ältere Schwester im Geiste, hat beschrieben, in welchem Taumel der Sinne wir uns befanden. Alles schien möglich, die Welt stand Frau und Mann offen. Und diese meine Lebenslust ließ sich auch nicht verdrängen als die Mutter das Abitur verbat, die Landesgrenzen plötzlich geschlossen wurden, die erste heimliche Abtreibung fast das Leben gekostet hätte und mein chaotisches Privatleben zu ordnen übermenschliche Kraft verbrauchte. Eine erklärte Linke war ich zu dieser Zeit nicht, hatte aber rückblickend die besten Voraussetzungen, eine solche zu werden: Neugierde auf das Leben und empathisches Interesse an Menschen.

Als ich mich am Ende der 1970er Jahre endlich hätte »links« nennen können, was ich, soweit ich mich erinnere, nicht getan habe, weil der Begriff ja für die Funktionär*innen vorbehalten war, war Schluss mit der gesellschaftlichen Geborgenheit. Denn eine linke Gesinnung zu haben, hieß in der DDR, sich gegen die Politik des Parteienstaates, gegen den offiziellen Mainstream zu positionieren; und wenn dies den »offiziellen Stellen« ruchbar wurde, war Schluss mit lustig. Ich erinnere mich an ein großes Gefühl der Erleichterung, als mein »Bruch« staatsoffiziell aktenkundig wurde, aber auch an das Gefühl der Einsamkeit, das mich für die nächsten Jahre begleiten sollte. Das schöne kuschlige Gefühl, dazu zu gehören, Teil eines großen Ganzen zu sein, war verschwunden, ein neues Milieu, zu dem ich gehören könnte, gab es nicht. Bekanntlich wurden in den 1980er Jahren die wirklich radikalen Gedanken einer emanzipatorischen Veränderung der DDR nur mit den engsten Familienmitgliedern oder in illegalen Kleinstgruppen besprochen. Keine Versammlungen, keine Demonstrationen, keine Zeitung, die in gemeinsamen linken Diskussionen vorbereitet oder erstellt werden konnte. Was hat diese linke Sozialisation mit mir, mit uns, gemacht? Hat sie mich fürs Alter gestärkt oder geschwächt?

Je mehr die Sinne ihre Kraft verlieren, umso stärker wird bei mir die Einsicht, dass es kein linkes Leben ohne Sinnlichkeit und ohne Gefühl gibt.

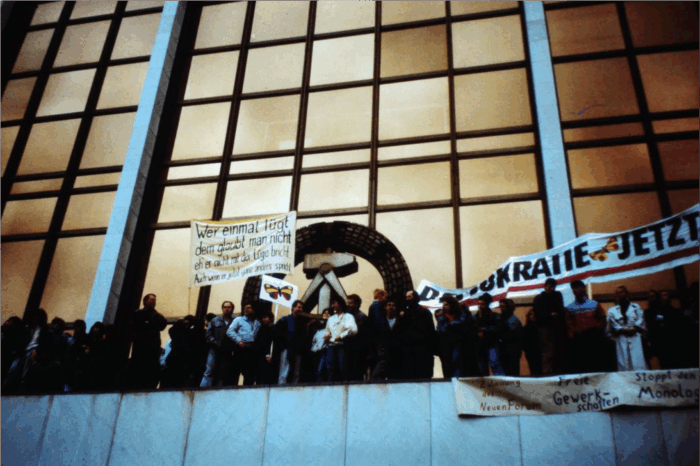

Nicht im gesellschaftlichen Mainstream zu schwimmen, außerhalb der bürgerlichen wie staatsbürgerlichen Normen zu leben, gehört stets zum linken Markenzeichen. Es sei denn, es ist Revolution. Als wir 1989 aus unseren Nischen »ins Offene« traten, unsere Parteien und Basisgruppen gründen konnten, und als wir dann auf die bewegten Massen trafen, die die Straßen füllten und die tatsächlich unsere Angebote »annahmen«, waren wir plötzlich keine Außenseiter*innen mehr. Im Gegenteil, wir arbeiteten zusammen mit vielen anderen in den neuen zivilgesellschaftlichen Gruppen, wir formulierten mögliche Ziele und gaben manchmal der Bewegung die Richtung. Diese Richtung war links, war emanzipatorisch, die alten Herrschaftsstrukturen standen zur Disposition, was kann es Linkeres geben! Ein wunderbares Gefühl, eine Funktion in einer großen Bewegung zu haben. Für mich ist diese kurze, aber prägende Erfahrung nie von der weiteren Geschichte »überschrieben« worden, ich habe sie als reale Möglichkeit in mein linkes Bewusstsein tief eingegraben, ungeachtet der Tatsache, dass sich wenige Erwartungen erfüllten. Nie habe ich die Aktionen der Demonstrierenden relativiert, weil sie nicht meine Forderungen auf die Transparente geschrieben haben. Ich habe sie nicht daran gemessen, ob sie meinem linken Programm folgen, sondern versucht, ihre Anliegen zu begreifen und mich dahinter zu stellen. Ich hatte keine Angst vor dem Ruf »Wir sind das Volk!«, ich hatte Hochachtung vor ihrem Mut. Es waren nur wenige Wochen, die mich so für mein weiteres politisches Leben geprägt haben.

Als die Bewegung ihren emanzipatorischen Charakter verlor und sich – nicht zuletzt auch in jenen Zusammenhängen, die sich links nannten – in viele Einzelinteressen auflöste, musste jede*r seine gesellschaftliche Rolle neu erfinden. Was mache ich jetzt? Wo ist mein linker Platz in dieser neuen bundesdeutschen Gesellschaft? Meine »Wahl« fiel darauf, mich sofort und nachhaltig wieder in Basisbewegungen einzureihen und mitzuhelfen, deren Kämpfe zu radikalisieren. Mein Markenzeichen wurde eine gleichermaßen radikale linke Kritik an der DDR wie an der Bundesrepublik; Herrschaft und Ausbeutung sehe ich in beiden Gesellschaften und die gehören abgeschafft. Das ist kein linker Allgemeinplatz, eher wohl immer noch eine Minderheitenposition, die allerdings eine wichtige aufklärerische Funktion hat, wenn es darum geht, eine gesellschaftliche Alternative zu entwerfen. Ein Gedanke, der mich bestärkt und mir das linke Außenseiterleben leichter macht.

Aufklärerin, Humanistin, die unbeirrt an der Perspektive einer emanzipatorischen Gesellschaft festhält, die davon überzeugt ist, dass die Mehrheit der Menschen auch die dafür notwendigen Fähigkeiten besitzt; eine Linke, die Empathie zu einem entscheidenden Kompass erklärt und die die »Menschenrechte« im Kampf gegen Staats- und Herrschaftsgewalt hoch hält. Aber sind das nicht bürgerliche Tugenden, die mit einer linken Klassenposition nicht vereinbar sind?! Das lass ich einfach mal so stehen, liebe Freund*innen von ak, und gebe die Frage an Euch weiter.

Beantworten will ich zum Schluss, was diese Selbstbeschreibungen mit meinem Altern zu tun haben könnten. Ich denke, es sind genau diese »bürgerlichen Tugenden«, die mich auch in den Zeiten größter Bedrohung durch faschistische Tendenzen und einer reaktionären Gesamtentwicklung, die nicht aufzuhalten scheint, einigermaßen stabil und meine beginnende Altersdepression klein halten. Früher wie heute setze ich auf die Vernunft und Kraft einer gesellschaftlichen Mehrheit, die einer rechten reaktionären Perspektive die Idee und Praxis einer emanzipatorischen Gesellschaft entgegensetzen wird. Hoffentlich wird sich die Linke an der Seite einer solche Bewegung wiederfinden?