Fossile Supermacht

Noch kürzlich bekannte sich die neue Labor-Regierung in Australien zum Klimaschutz – nun forciert sie eine andere Politik

Von Volker Böge

Anfang Mai errang die Labor Party bei den Parlamentswahlen in Australien einen überragenden Wahlsieg. Als erste Amtshandlung stimmte der Umweltminister Murray Watt ausgerechnet der Ausweitung und Verlängerung eines gigantischen Erdgasprojekts in Westaustralien zu. Das North West Shelf Projekt, das bis 2070 laufen soll, ist das größte seiner Art in Australien. Sollte die Ausweitung realisiert werden, bedroht sie nicht nur das Weltklima, sondern auch Meeresschutzgebiete und ein bedeutendes indigenes Kulturerbe.

Labor hatte im Wahlkampf Klimawandel und Klimapolitik zu einem wichtigen, wenn auch nicht prioritären Thema gemacht und sich dadurch klar von der rechten Opposition, in der sich Klimawandelleugner*innen und Trump-Fans tummeln, abgesetzt. Die Partei bekannte sich zum Pariser Klimaabkommen von 2015, propagierte vorgeblich ambitionierte Ziele bei der Reduktion von Treibhausgasen und versprach, Australien zur »Supermacht der erneuerbaren Energien« zu machen. Nach dem klaren Wahlsieg hat Labor ein Mandat und hätte die Möglichkeit, eine solche Politik umzusetzen. Die erste Entscheidung des Ministers Watt weist jedoch in eine andere Richtung.

Das North West Shelf Projekt

Allzu überraschend ist dieser Schritt nicht: Schon in ihrer letzten Amtszeit hatte die Labor-Regierung seit 2022 insgesamt 27 fossile Brennstoffprojekte bewilligt. Teil davon ist die zum North West Shelf Projekt gehörende Karratha-Flüssiggasanlange, dessen Laufzeit nun verlängert wurde. Ohne die Verlängerungsgenehmigung wäre für Karratha 2030 Schluss gewesen. Betrieben wird das Projekt von Woodside Energy, einem der großen fossilen Konzerne Australiens, die nach wie vor entscheidenden Einfluss auf die Energie- und Klimapolitik haben. Woodside hält ein Drittel am »North West Shelf Joint Venture«, Chevron und Shell die beiden anderen Drittel.

Begründet wird das an der abgelegenen Kimberley-Küste Westaustraliens gelegene Projekt – wie sollte es anders sein – mit den Arbeitsplätzen und der Bedeutung des Gases für die Schwerindustrie in Westaustralien – obgleich der Bundesstaat schon jetzt mehr Gas hat, als er gebrauchen kann. Der Karratha-Flüssiggaskomplex würde vor allem Gas aus dem Browse Basin in der Timorsee verarbeiten; das sich darin befindende Scott Riff, eines der kostbarsten Naturwunder Australiens, würde durch die Gasförderung zerstört werden. Woodside plant 50 neue Erdgas- und Erdölquellen unter dem Riff.

Sollte das Projekt bis 2070 laufen, wäre es das größte fossile Brennstoffprojekt auf der Südhalbkugel.

Bereits heute emittiert das North West Shelf Projekt, das seit den 1980er Jahren besteht, sechs Millionen Tonnen Treibhausgase jährlich. Das umfasst allerdings nur die direkten Emissionen der Förderung und Verarbeitung des Gases. Nicht berücksichtigt sind die Emissionen nach dem Verkauf, der Verschiffung und der Verbrennung am Zielort. Sollte das Projekt tatsächlich bis 2070 laufen, wäre es das größte fossile Brennstoffprojekt auf der Südhalbkugel und würde mehr als 4,3 Milliarden Tonnen Treibhausgase produzieren. Das sind zehnmal mehr als ganz Australiens gegenwärtige jährliche Emissionen. Das hätte verheerende globale Klima-Auswirkungen.

Gleichzeitig redet die Regierung von Netto-Null-Emissionen (Klimaneutralität) bis 2050. Sie kann das, weil australisches Gas, welches anderswo (vornehmlich in Japan, Südkorea und China) genutzt wird, gemäß Pariser Klimaabkommen nicht in die australische Klimabilanz einbezogen werden muss. Australien exportiert mehr als 80 Prozent des Erdgases und ist der weltweit zweitgrößte Exporteur. Man bediene lediglich die Nachfrage Anderer, so die australische Argumentation. Aus den Augen, aus dem Sinn also. Eine zynische Haltung, denn für die Erderwärmung ist es unerheblich, wo die Treibhausgase emittiert werden.

Die Murujuga Felskunstwerke

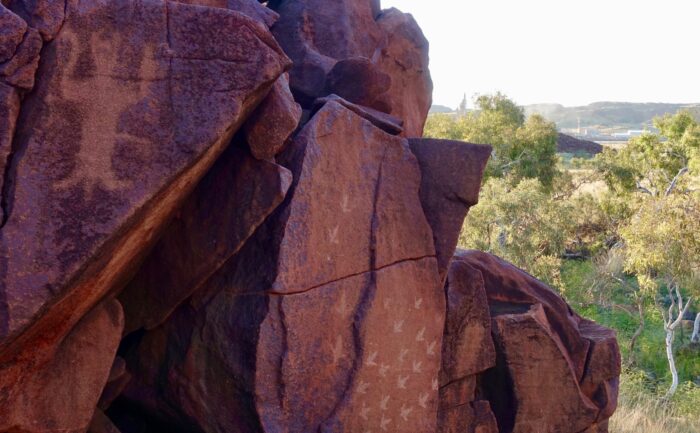

Möglich ist ein solches Projekt, weil australische Umweltgesetze Klimaschäden aus der Kohle-, Erdöl- und Erdgasförderung nicht abdecken. Allerdings musste ein anderer Umweltaspekt von Rechts wegen geprüft werden. Die Karratha-Flüssiggasanlage auf der Burrup-Halbinsel befindet sich nämlich in unmittelbarer Nähe von hunderttausenden, bis zu 50.000 Jahre alten Petroglyphen, Felsgravierungen. Murujuga, wie die Halbinsel in der lokalen Aboriginal-Sprache heißt, ist damit Heimat der ältesten Kunstwerke der Menschheit. Diese werden durch die Gasanlage gefährdet: Stickstoffoxid, Schwefeldioxid und Ammonium erodieren seit Jahren die fragilen Petroglyphen, die von grosser kultureller und spiritueller Bedeutung für die dortigen Aboriginal communities sind. Doch was bedeuten schon 50.000 Jahre alte Kunstwerke, wenn es um die heutigen Profite von Chevron, Shell und Woodside geht.

Ein paar Tage vor der Verlängerung des Karratha-Flüssiggaskomplexes veröffentlichte die Labor-Regierung des Bundesstaates Westaustralien ein Gutachten zum Zustand der Petroglyphen. Dieser im Regierungsauftrag erstellte »Murujuga Rock Art Report« kam zu dem Ergebnis, dass die Gefährdungen der Petroglyphen kontrollierbar seien. Umweltminister Watt konnte unter Berufung darauf am 28. Mai einer Verlängerung des North West Shelf Projekts zustimmen.

Das Gutachten löste auch ein weiteres Problem der Regierung: 2023 hatte die damalige Umweltministerin Tanya Plibersek für die Murujuga-Kunstwerke bei der UN einen Weltkulturerbe-Status beantragt. Das UNESCO-Welterbekomitee hatte allerdings Bedenken angemeldet und die australische Regierung aufgefordert, die schädlichen Emissionen zu unterbinden und weitere Industrieprojekte in der Nähe der Petroglyphen zu verhindern. Unabhängige Gutachter*innen hatten eine sich verstärkende, zum Zerfall der Felsoberflächen führende Porosität nachgewiesen. Es wird geschätzt, dass seit Inbetriebnahme von Karratha bereits ein Viertel der Petroglypen zerstört wurden. Doch das UNESCO-Komitee ließ sich vom im Mai vorgelegten regierungsoffiziellen Gutachten überzeugen. Mitte Juli entschied es bei einem Festakt in Paris – in Anwesenheit von Minister Watts – zugunsten des Welterbe-Antrags.

Eine örtliche Aboriginal-Community – die Ngarda-Ngarli – sind mit einem Dilemma konfrontiert: Einerseits fürchten sie um ihre Petroglyphen wegen der Karattha-Emissionen, andererseits wollen sie eine Anerkennung der Kunstwerke ihrer Vorfahren als Welterbe. Sie haben sich lange dafür eingesetzt und glauben, dass der Welterbe-Status ihre Position, etwa bei Verhandlungen mit der Regierung und Woodside über materielle Unterstützung, stärken wird. So begrüßten Vertreter*innen der Ngarda-Ngarli mehrheitlich die Entscheidung von Paris – und spielten damit der fossilistischen Politik der Labour-Regierung in die Hände. Andere kritische Stimmen verstummten allerdings nicht.

Greenwashing und COP31

Die Verlängerungsentscheidung ist nicht nur in der klimabewussten Öffentlichkeit, bei Grünen, Umweltschützer*innen oder Klimawissenschaftler*innen in Australien auf Kritik und Ablehnung gestoßen, sondern auch bei den benachbarten pazifischen Inselstaaten, die besonders hart vom Klimawandel betroffen sind. (ak 698) Vanuatus Klima-Minister Ralph Regenvanu etwa sagte, die Karratha-Verlängerung sei »ein Schlag ins Gesicht der pazifischen Inselstaaten, die Australien immer wieder aufgefordert haben, keine neuen fossilen Brennstoffprojekte zu bewilligen«. Die australische Regierung ist nicht zuletzt wegen der geopolitischen Konkurrenz mit China bemüht, sich als Freund und Helfer der Inselstaaten zu inszenieren und finanziert vereinzelte Klima-Anpassungsprojekte, die die Folgen der Klimakatastrophe abmildern sollen. Solange Australien zu Hause an seinem fossilistischen Kurs festhält, bleibt das in der Wahrnehmung der Inselstaaten allerdings bloße Symbolpolitik.

Und das kann für die australische Regierung zum Problem werden, ist sie doch erpicht darauf, die Weltklimakonferenz im kommenden Jahr (COP31) in Australien auszurichten. Sie präsentiert ihre Bewerbung für COP31 als ein Gemeinschaftsprojekt in Partnerschaft mit den pazifischen Inselstaaten und hofft damit auf Greenwashing-Effekte. Diese aber sind nicht bereit, sich ohne weiteres für Australiens Interessen einspannen zu lassen. Sie fordern mehr als nur Trostpflaster.

Denn die Datenlage ist eindeutig: Es dürfen angesichts der Klimakatastrophe überhaupt keine neuen fossilen Energieprojekte aufgelegt werden. Die australische Labor-Regierung aber macht genau das – wider besseres Wissen und im Interesse der fossilen Konzerne. North West Shelf steht nicht allein: Derzeit wird eine ganze Reihe weiterer fossiler Mega-Projekte bewilligt, deren Auswirkungen auf das Weltklima furchterregend sein werden. In Australien selbst wird das immer deutlicher: Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen, Wirbelstürme nehmen an Häufigkeit und Intensität zu und richten verheerende Schäden an. »Jahrhundertkatastrophen« sind mittlerweile alljährliche Ereignisse. Die Politik der Labor-Regierung ist hierfür mitverantwortlich.