Adenauers politische Dividende

Die CDU und der Antisemitismus – eine Ergänzung zu ak 712

Von Jens Renner

Während die christlichen Demokrat*innen und ihr Kanzler Friedrich Merz erfolgreich die Nähe der AfD suchten, waren sie gleichzeitig um Abgrenzung bemüht – vom Antisemitismus, der allerdings aus CDU-Sicht vornehmlich ein Problem der aus arabischen Ländern nach Deutschland Eingewanderten darstellt. (ak 712) Neu ist das nicht. Schon vor fünf Jahren warnte Merz vor Judenhass – der komme »überwiegend von rechts, aber auch durch die Einwanderung von 2015/16«. Sein karrierebewusster junger Parteifreund Philipp Amthor sekundierte, Antisemitismus sei in »muslimischen Kulturkreisen besonders stark vertreten«. Beide Äußerungen stammen von Ende Januar 2020, Anlass war der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.

Damals wie heute war der Zeitpunkt kein Zufall, sondern der kalkulierte Versuch, das singuläre deutsche Menschheitsverbrechen durch Verweis auf den Antisemitismus der anderen zu relativieren. Ergänzt werden solche Wortmeldungen gern um die Versicherung, man habe aus der Geschichte gelernt. Der Blick zurück in die Zeit seit 1945 zeigt, dass davon nur sehr bedingt die Rede sein kann. Das gilt für die bundesdeutsche Gesellschaft insgesamt, aber für die CDU in besonderem Maße.

»Ein Gebot der Staatsklugheit«

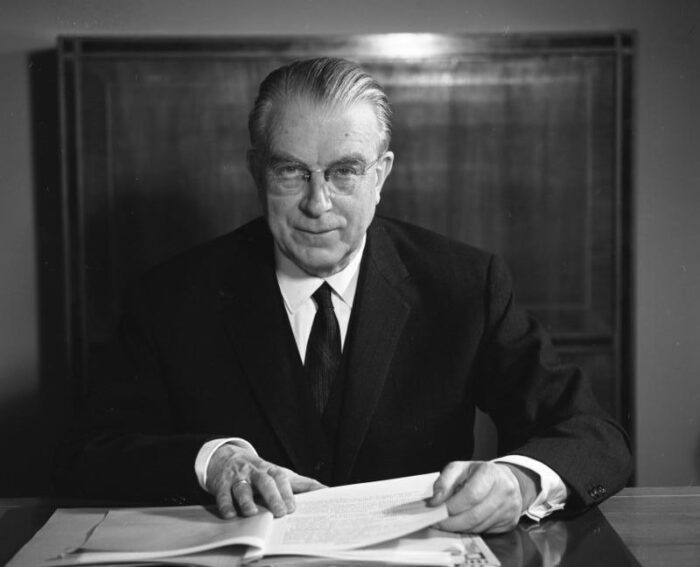

Die charismatische Führungsfigur der CDU war zwei Jahrzehnte lang Konrad Adenauer (1876-1967), Bundeskanzler von 1949 bis 1963 und heute noch Namensgeber der Parteizentrale und der parteinahen Stiftung. 1967, kurz vor seinem Tod, blickte er mit Wohlgefallen auf das eigene Werk. Besonders am Herzen gelegen habe ihm die Aufgabe, »unsere Beziehungen zu den Juden in Ordnung zu bringen«. Wie der Machtpragmatiker Adenauer an diese Mission heranging, beschreibt sein Biograf Hans-Peter Schwarz: »Angesichts des großen Einflusses des Judentums in den USA ist alles, was er in dieser Hinsicht unternimmt, auch ein Gebot der Staatsklugheit. Der gewaltige Betrag von 1,5 Milliarden Dollar für die materielle Wiedergutmachung soll auch politische Dividenden abwerfen…«

Die CDU relativiert singuläre deutsche Menschheitsverbrechen durch Verweis auf den Antisemitismus der anderen.

Es ist ein Geben und Nehmen. Man gibt Geld und erhält »moralischen Kredit« (Schwarz). Drei antijüdische Stereotype – das ökonomische, das politische und das kulturelle – ließen sich positiv wenden, schreibt der Historiker Frank Stern in seinem Buch »Am Anfang war Auschwitz« über »Antisemitismus und Philosemitismus im deutschen Nachkrieg«. So könnten die als besonders »geschäftstüchtig« geltenden Juden den wirtschaftlichen Wiederaufbau voranbringen und die ehemaligen Drahtzieher der »jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung« dank ihrer internationalen Kontakte gegenüber der Besatzungsmacht eine Vermittlerrolle spielen, hofften Adenauers Strategen. Im Gegenzug lobten sie den »jüdischen Beitrag zur deutschen Kultur« in den höchsten Tönen.

Diese Politik gefiel offenbar auch den klügeren Nazis, von denen Hunderttausende »Mitläufer« in diversen öffentlichen Diensten der neu gegründeten Bundesrepublik Verwendung fanden. Der prominenteste von ihnen, Hans Globke, Mitverfasser und Kommentator der antisemitischen Nürnberger »Rassengesetze« von 1935, dann unter Adenauer zehn Jahre lang Chef des Bundeskanzleramtes, bemängelte allein, dass die »Wiedergutmachung« doch etwas teurer geworden sei als nötig. Aber auch bei ihm überwog die Einsicht, dass er und seinesgleichen mehr als gut davongekommen waren. Frank Stern zitiert den US-Hochkommissar John Jay McCloy, der die Wiedergutmachung als »Prüfstein der Demokratie« bezeichnete – oder, so der Zentralrat der Juden in Deutschland im Sommer 1950 in einem Gutachten an die israelische Regierung, als »ein gewisses Alibi der amerikanischen Politik für das Aufgeben der Denazifizierung« verstanden wissen wollte.

Konsequent auf der falschen Seite

Verglichen mit der schwarzbraunen Kollaboration zu Adenauers Zeiten wirken die späteren Skandale und Affären mehr oder weniger prominenter Christdemokrat*innen wie minderschwere Fälle. Immer wieder wurde dabei das antisemitische Stereotyp des (einfluss)reichen Juden bemüht, etwa bei den »jüdischen Vermächtnissen«, 1999 zur Vertuschung der CDU-Spendenaffäre frei erfunden von der hessischen CDU unter Ministerpräsident Roland Koch.

Alte, weitgehend vergessene Geschichten? Folgenreicher für das kollektive Gedächtnis der Deutschen erscheinen diverse vergangenheitspolitische Kontroversen, bei denen nationalkonservative Meinungsmacher*innen, nicht nur aus der CDU, stets für die falsche Seite Partei ergriffen, deutsche Verbrechen relativierten, antisemitische Motive der Täter*innen leugneten und aus diesen Opfer machten. Zu nennen sind der Historikerstreit von 1986, die Debatte um die Wehrmachtsausstellung 1995 und die Walser-Bubis-Kontroverse 1998.

Gleichwohl behauptete Merz erst kürzlich im Interview der Jüdischen Allgemeinen, die CDU habe immer schon »an der Seite aller Jüdinnen und Juden« in Deutschland gestanden; da habe es »an Eindeutigkeit meiner Partei und meiner Person nie gefehlt«. Vielleicht glaubt er das wirklich. Auch seine Lieblingsfeindin Angela Merkel verwechselte schon mal Wunsch und Wirklichkeit, als sie die »christlich-jüdische Tradition« als politische Leitlinie für die CDU reklamierte. Historiker*innen haben Zweifel, in welchem Umfang diese angebliche Symbiose tatsächlich existierte. Prägendes Element der deutschen und europäischen Geschichte war vielmehr christlicher Antijudaismus – in modernisierter Form auch Bestandteil des Antisemitismus im 21. Jahrhundert.