Die Nähe der Distanz

Mit ihrem Buch »Sichtbar werden« erinnern Josephine Akinyosoye und Johannes Tesfai an eine historisch aktive afrikanische Linke in Hamburg

Von Bafta Sarbo

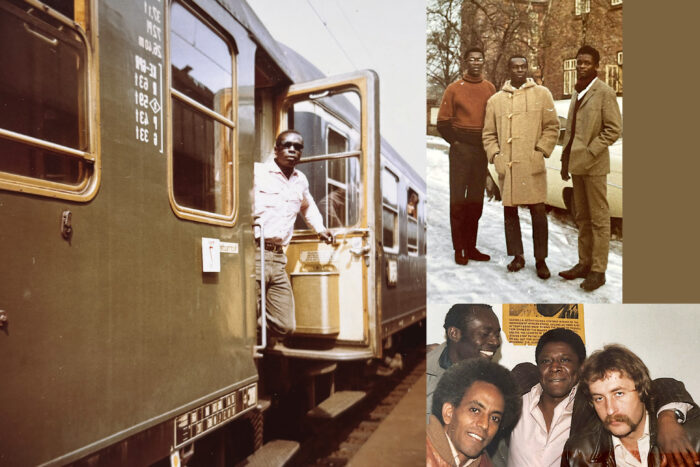

Ausgangspunkt war das Archiv von Olajide Akinyosoye, dem Vater von Josephine Akinyosoye, das sie zusammen mit Johannes Tesfai nach seinem Tod sortierten und durchsuchten. Dieses Archiv dokumentierte seine engere Arbeit im Verein Afrikanische Union Hamburg (AUH) sowie weitere linke antirassistische Aktivitäten in der Stadt Hamburg. Ausgehend von diesem und weiteren Archiven sowie Zeitzeug*inneninterviews entstand das Buch »Sichtbar werden. Auf den Spuren der Kämpfe linker Afrikaner*innen«, das im Juli 2025 erschienen ist und auf die Bewegungsgeschichte seit den 1980er Jahren blickt.

Im ersten Kapitel nimmt Josephine Akinyosoye die Rolle der Ich-Erzählerin ein und beschreibt aus ihrer persönlichen Sicht das Archiv ihres Vaters sowie ihre eigenen Erinnerungen an die Zeit seiner Arbeit.

Von diesem Punkt startend schildert »Sichtbar werden« die Geschichten anderer linker Aktivist*innen in Hamburg. Beispielsweise wird die Arbeit von Lincoln Marais beleuchtet, der als Kader des African National Congress (ANC) in Hamburg und Norddeutschland aktiv war. Der ANC, bekannt als Partei Nelson Mandelas, kämpfte nicht nur in Südafrika gegen die Apartheid, sondern organisierte im Ausland internationale Solidarität. Marais sollte dabei die deutsche politische Öffentlichkeit auf die Verhältnisse in Südafrika aufmerksam machen und über die Ungerechtigkeit der Apartheid informieren. Seine Arbeit war dabei explizit auf Exilpolitik ausgerichtet und er kehrte nach dem Ende der Apartheid auch nach Südafrika zurück.

Im Gegensatz zur ANC hatte die AUH die Besonderheit, dass sie ein explizit panafrikanisches Verständnis hatte, also die unterschiedlichen afrikanisches Communities aus der nationalen Beschränktheit rausholen und vereinen wollte. Diese Arbeit füllte dabei unterschiedliche Bereiche aus: Während Informationsveranstaltungen sich mit politischen und ökonomischen Fragen Afrikas beschäftigen, gestalteten sie auch ein kulturpolitisches Angebot, sowohl für andere Afrikaner*innen als auch für eine breitere Öffentlichkeit. Ein Blick wird dabei auch auf die frauenpolitischen Aktivitäten der AUH geworfen, die vor allem aus Tagungsdokumenten rekonstruiert werden.

Im letzten Kapitel geht es um die Arbeit der Black Student’ Organisation (BSO). Diese jüngere Generation hat ihre Arbeit in einem veränderten Kontext aufgenommen und ein anderes Selbstverständnis vertreten, das weniger durch Panafrikanismus und mehr durch Black Power motiviert war.

Jahrzehnte der Selbstorganisierung

Beim Lesen des Buches wird vor allem bei denjenigen, die selbst in der antirassistischen Arbeit in der Schwarzen und/oder afrikanischen Community aktiv sind, deutlich, wie viele Themen heute noch genauso verhandelt werden wie damals, aber eben auch, wie groß die Differenz zwischen den Schwerpunkten der Arbeit war.

Der historische Kontext, in dem die Generation von Olajide Akinyosoye ihre Arbeit aufnahm, hat sich geändert. Es wird deutlich, wie dieser Kontext die konkreten Aktivitäten geformt hat, wie zum Beispiel der Kalte Krieg, die Dekolonisierung, die deutsche Wiedervereinigung oder die Welle rechter Pogrome gegen Migrant*innen in den 1990er Jahren. Dadurch ist der Aktivismus stets an eine bestimmte Zeit und ihre konkreten Debatten gebunden.

Dabei lässt sich in diesem Übergang von AUH zu BSO schon die Entwicklung zum heutigen Antirassismus beobachten. Die Forderung nach eigenen Räumen für Schwarze überlagert gewissermaßen die internationalistische Arbeit der AUH oder des ANC in Hamburg durch Lincoln Marais, in der die Zusammenarbeit mit weißen Deutschen begrüßt wurde.

Während Internationalismus und Panafrikanismus noch stärker auf die Verhältnisse in Afrika ausgerichtet waren und den Ansatz der Exilpolitik verfolgten, verlagerte sich der Aktivismus später nach Deutschland und auf die Verhältnisse hier. Der Aktivismus der AUH vertrat dabei jedoch, obwohl er auf Afrika ausgerichtet war, ein ganzheitliches Verständnis der Arbeit mit Afrikaner*innen. Das beinhaltete auch Kämpfe gegen Unterdrückung in Deutschland, zum Beispiel durch Proteste gegen Polizeigewalt und Abschiebungen.

Beim Lesen des Buches wird deutlich, wie viele Themen heute noch genauso verhandelt werden wie damals.

Sowohl AUH als auch BSO waren sehr stark auf Selbstorganisierung ausgerichtet. So sagt Patrick Agyemang von der AUH: »Auf den Staat kann man sich nicht verlassen«. Gerade für heute stellt sich da die Frage, wieso es nicht möglich war, solche Lehren für die heutige Schwarze Selbstorganisierung weiterzutragen, die mittlerweile schwerpunktmäßig auf staatliche Anerkennung und Finanzierung ausgerichtet ist und dies kaum noch kritisch hinterfragt.

Die größte Parallele zu heute lässt sich in der Arbeit gegen Polizeigewalt beobachten. Rassistische Polizeigewalt ist heute – genauso wie damals – ein Thema und beim Lesen der Flyer bekommt man den Eindruck, dass diese keine weitere zeitliche Kontextualisierung brauchen, da sie heute noch genauso veröffentlicht werden könnten.

Generationelle Brücken

Das Buch versteht sich explizit nicht als vollständige Darstellung, sondern als fragmentarischer Ansatzpunkt, der weitere Auseinandersetzungen mit der Bewegungsgeschichte linker Afrikaner*innen anstoßen soll. Es hat kein eigenes Narrativ oder beansprucht ideologische Kohärenz, die sich durch das Buch zieht, und das ist von den Autor*innen auch so beabsichtigt. Diese Offenheit drückt sich zum Beispiel darin aus, dass das Material aus dem Archiv, wie Informationsflyer, Bilder oder Zeitungsinterviews direkt abgedruckt wurden und selbst nachgelesen werden können.

Dadurch fallen punktuell Differenzen zwischen dem Originaltext und der Lesart des Buches auf, die auf eine Beurteilung der antirassistischen Arbeit der vorherigen Generation verweist. Das wird in dem Abschnitt zu afrikanischen Frauen deutlich, bei dem das Seminar »Rassismus und Ausländerfeindlichkeit gegen Schwarze Frauen in der BRD« rekonstruiert wird. Dort kommt es zu einem Konflikt, bei dem Schwarzen Frauen einen eigenen Raum für sich unter Ausschluss weißer Frauen fordern, was in dem Bericht der AUH als »Spaltung« beschrieben wird.

Bei der Rekonstruktion formulieren die Autor*innen eine Bewertung des Konfliktes, bei der klar wird, dass ihre Interpretation der Geschehnisse von der Bewertung der AUH abweicht. Die Autor*innen beschreiben die Formulierungen in dem Bericht als entsolidarisierend und fordern gewissermaßen ein intersektionales Verständnis von Geschlecht ein. Während die Debatten um das Verhältnis zwischen Rassismus und Geschlecht bei weitem nicht neu sind, ist doch die Forderung nach einer solchen Perspektive vor allem ein Ausdruck eines politischen Selbstverständnisses, das in einer zweiten und dritten Generation, die in Deutschland sozialisiert wurde, beheimatet ist und in (pan)afrikanischen Debatten als solche eher nicht offen verhandelt wird.

Die Rolle Josephine Akinyosoyes als Ich-Erzählerin macht diesen Punkt ebenfalls deutlich, sie erzählt von ihrem Vater sowohl als Vater als auch als Aktivist. Durch diese doppelte Perspektive, die die Gleichzeitigkeit einer Nähe und einer Distanz enthält, fungiert sie für die Leser*innen als Brücke, die die generationellen, historischen und biografischen Differenzen, die sich heute beim Lesen auftun, vermittelt. Das macht es einfacher für Leser*innen, die in diesen Debatten nicht direkt beheimatet sind, einen Zugang zu gewinnen.

Während andere migrantische Communites häufig ein bewussteres Verhältnis zu ihrer eigenen linken Geschichte haben, ist dieses Bewusstsein in Deutschland für den afrikanischen Kontext so noch nicht vorhanden. Damit leistet das Buch einen wichtigen Beitrag. Hamburg als Stadt ist dabei ein guter Ausgangspunkt, um diese Geschichte aufzuarbeiten, da die Stadt schon lange – auch in der Vorkriegszeit – schon die größte Schwarze Community in Deutschland beheimatete. Mit diesem Buch wird hoffentlich nicht nur eine weitere Aufarbeitung dieser Geschichte angetrieben, sondern motiviert Leser*innen, linke Geschichte nicht nur als europäische oder deutsche Angelegenheit zu verstehen, sondern ebenfalls aktiv zu werden.

Josephine Akinyosoye und Johannes Tesfai: Sichtbar werden. Auf den Spuren der Kämpfe linker Afrikaner*innen in Hamburg. Assoziation A, Berlin/Hamburg 2025. 216 Seiten, 18 EUR.