Kein Spaß birê min

Gedanken zur neuen Doku über den Offenbacher Rapper Haftbefehl

Von Hêlîn Dirik

Ende Oktober ist mit »Babo« (Kurdisch für Vater) eine Doku über den Offenbacher Rapper Haftbefehl erschienen. Sie zeigt persönliche, teils schmerzlich nahe Einblicke in das Leben des wohl größten Künstlers im Deutschrap. Wie groß sein kultureller Impact ist, zeigte sich an der überwältigenden Resonanz auf den Film nochmals: Mit mehr als vier Millionen Views allein innerhalb der ersten Woche landete die Doku auf Platz eins in Deutschland und global auf Platz vier der nicht-englischsprachigen Filme auf Netflix. Sie lässt kaum ein Thema unberührt und hat in sozialen Medien zahlreiche Debatten über Sucht, psychische Gesundheit, Ausgrenzung und Traumata entfacht. Schüler*innen in Offenbach nahmen sie zum Anlass, die Aufnahme von Haftbefehls Kunst und Lebensgeschichte in die Lehrpläne zu fordern. Und durch die Doku wissen Chabos jetzt sogar, wer Reinhard Mey ist – sein Lied »In meinem Garten« aus dem Jahr 1970, das Hafti in einer Szene singt, schaffte es jetzt ganze 55 Jahre später in die Streamingcharts.

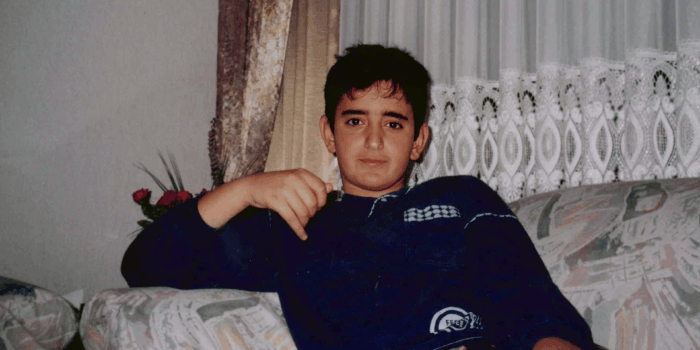

Gleich zu Beginn tritt Aykut Anhan, wie er bürgerlich heißt, vor die Kamera: »Falls mir mal was passiert, will ich, dass meine Geschichte richtig erzählt wird, aus meiner Sicht.« Wer sich mit seiner Kunst beschäftigt, kennt diese Geschichte mehr oder weniger: Abseits der legendären Hafti-Hymnen wie »069« und »Chabos wissen wer der Babo ist« handeln seine Texte von seinen schweren Jugendjahren in Offenbach, Drogen, Gewalt und Depressionen. Der Titel »Babo« bezieht sich nicht nur auf Hafti, der selbst Vater von zwei Kindern ist. Die Doku greift ausführlich den Suizid seines Vaters auf und was dieses Erlebnis bei ihm hinterlassen hat. »Erst die Straße, dann der Star, dann der Fall / Wie bei deinem Vater, dem damals keiner half«, rappte er schon 2013 in seinem Song »Mann im Spiegel« auf dem Album Blockplatin. Genauso offen geht er auch in der Doku mit seiner Vergangenheit um. Hafti war 14 Jahre alt, als sein Vater sich das Leben nahm, und spricht darüber, dass er etwa zu der Zeit begann, Kokain zu nehmen. Ein Großteil des Films handelt von seinem gesundheitlichen Zustand, der sich, wie Fans schon länger ahnten, in den letzten Jahren aufgrund seines Konsums drastisch verschlechtert hat. »Ist mir scheißegal. Ihr wollt mich sehen? Hier bin ich«, sagt er in einer Szene, in der es ihm sichtlich schlecht geht. Während die Kamera, die er dem Team davor weggenommen hat, weiterläuft, ist zu hören, wie er mit seinen »Dämonen« spricht und flucht.

Als Offenbacherin erinnere ich mich an die Zeit, in der Hafti groß wurde und wir stolz feststellten: »Jetzt kennen alle unsere Stadt.«

Diese Szenen zeigen nicht nur Hafti, den Wirbelwind, die Rap-Legende, den »Zwei-Meter-Kurden«, der mit seiner Aura und Präsenz jeden Raum ausfüllt, den er betritt – sie zeigen eine Lebensgeschichte, die von Traumata und Perspektivlosigkeit gezeichnet ist. Deshalb wird im Film und darüber hinaus immer wieder kommentiert, Hafti sei ein Sprachrohr für viele Jugendliche, die mit ähnlichen Problemen aufgewachsen sind. Soziale und politische Aspekte wie Rassismus und Klasse reißt die Doku allerdings nur oberflächlich an. Dabei hätten sie anhand von Haftis Geschichte noch viel tiefer ausgehandelt werden können. Allein sein Geburtsort bietet allen Anlass dazu. Als Offenbacherin erinnere ich mich an die Zeit, in der Hafti groß wurde und wir stolz feststellten: »Jetzt kennen alle unsere Stadt.« Offenbach hat mit fast 40 Prozent den höchsten Ausländer*innenanteil in ganz Deutschland und gehört heute noch zu den ärmsten Städten. Die Misere und Perspektivlosigkeit, die dort vor allem während Haftis Kindheitsjahren herrschten und das Leben vieler Jugendlicher in Offenbach noch heute prägen, sind auch das Ergebnis armenfeindlicher Politik, Ausgrenzung und Verdrängung.

Kontexte wie diesen beleuchtet die Doku nicht näher. Gleichwohl muss man sagen: Mit diesen Umständen und mit den Jugendlichen, die sich mit ihm identifizieren, hat Hafti heute wenig gemein. Er lebt nicht mehr im Hochhaus im Mainpark, er muss nicht mehr am Marktplatz dealen gehen, sondern ist Millionär. Das trifft natürlich nicht nur auf Hafti zu, so läuft es für viele erfolgreiche Künstler*innen im Straßenrap: Die harte Realität, über die sie rappen, ist irgendwann gar nicht mehr ihre eigene. Hier wiederum verengt sich Haftis Darstellung in der Doku auf das Bild einer auf ewig durch die äußeren Umstände verdammten, tragischen Figur. Auf Szenen mit seiner Frau Nina, die offensichtlich schwer unter der Situation leidet und weinend davon erzählt, wie sie die ganze Last der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder trägt, folgen Szenen, in denen Hafti sagt, das sei nun mal »nicht sein Leben«, er könne niemals der »Vater aus der Kellogg’s-Werbung« sein. Dass ein rein männliches Team hinter der Produktion steckt, ist an vielen Stellen spürbar. Die Frage, wo eigentlich Haftis Mutter war, stellten sich viele Zuschauer*innen ebenfalls. Regisseur Juan Moreno räumte zwar ein, dass ein Interview mit ihr vorgesehen war, das dann aber von ihr abgesagt wurde. Dennoch ist auffällig, dass sie in der Erzählung auch in anderer Weise kaum auftaucht.

Die Doku lässt einen aber vor allem deshalb niedergeschlagen zurück, weil unweigerlich die Frage bleibt, ob Hafti Abi es aus seinem Abgrund herrausschaffen wird. »Babo« jedenfalls hat es bei aller Kritik geschafft, Menschen weit über die Fanbase hinaus zu bewegen.

»Babo – Die Haftbefehl-Story« ist seit dem 28. Oktober auf der Streaming-Plattform Netflix zu sehen.