»Man weiß nie, wann sich das nächste Fenster öffnet«

Der philippinische Sozialwissenschaftler und Aktivist Walden Bello über politische Etappensiege, Prinzipientreue und seinen Einbruch in die Weltbank

Interview: Merle Groneweg

Walden Bello zählt zu den prägendsten Stimmen der gegenwärtigen Globalisierungskritik. Im Interview verrät der heute 79-Jährige, wie er Möglichkeitsfenster nutzte – und wie es der gesellschaftlichen Linken gelingen kann, den weltweiten Rechtsruck zu stoppen.

In Ihren Memoiren schreiben Sie, dass Sie in der Vergangenheit häufig gezögert haben, wenn jemand fragte, ob Sie Ihre Biografie schreiben würden – unter anderem aufgrund eines Gefühls des politischen Scheiterns. Was hat Sie nun umgestimmt?

Walden Bello: Wenn ich mein Leben an akademischen Erfolgen messen würde, hätte ich vielleicht früher an eine Biografie gedacht. Aber ich habe mich in erster Linie immer als Aktivist verstanden – und mein Leben an den Erfolgen der Bewegungen gemessen, an denen ich beteiligt war. Das waren allen voran zwei: Die national-demokratische Bewegung gegen die Marcos-Diktatur auf den Philippinen in den 1970er- und 80er-Jahren und die sozialistische Bewegung, die mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 in eine tiefe Krise geriet. Später kam die Antiglobalisierungsbewegung in den 1990ern dazu, dann der Protest gegen den Irakkrieg. Diese Bewegungen hatten realen Einfluss – von der Delegitimierung der US-Kriege bishin zur Schwächung globaler Konzernmacht. Beim Schreiben meiner Memoiren wurde mir klar: Vielleicht waren es keine Niederlagen, sondern erste Etappen. Die Erfolge waren begrenzt, aber spürbar. Wir haben etwas bewegt.

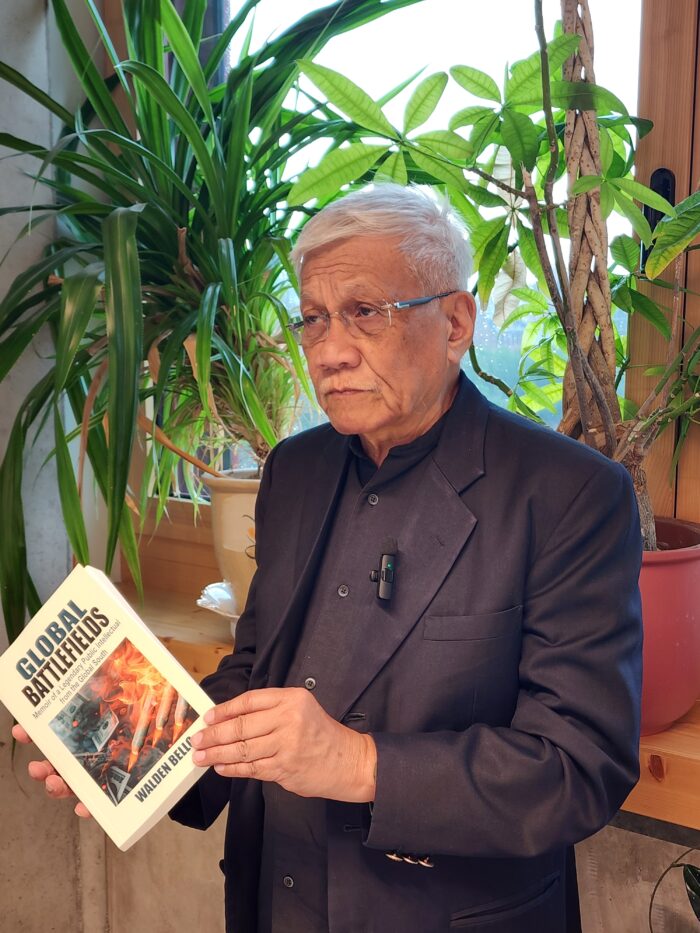

Walden Bello

ist 1945 in Manila geboren und seit mehreren Jahrzehnten in politischen Bewegungen aktiv. Er ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität der Philippinen und der State University of New York in Binghamton. Von 2009 bis 2015 war er Abgeordneter im philippinischen Repräsentant*innenhaus für die Akbayan Citizens‘ Action Party und kandidierte bei den nationalen Wahlen 2022 für das Amt des Vizepräsidenten. Als Träger des Right Livelihood Award (auch bekannt als Alternativer Nobelpreis) wurde er 2023 von Amnesty International Philippinen zudem als »Herausragendster Verteidiger der Menschenrechte« ausgezeichnet. Im Frühjahr dieses Jahres erschien sein Buch »Global Battlefields: Memoir of a Legendary Public Intellectual from the Global South« bei Clarity Press.

Sie sind bekannt für zivilen Ungehorsam – etwa den Einbruch in die Weltbank, bei dem Sie geheime Dokumente beschafften, die die US-Unterstützung des Marcos-Regimes belegten. Welche Ihrer politischen Handlungen bleiben Ihnen besonders in Erinnerung?

Die Aktion bei der Weltbank war sicher besonders. Uns gelang es mehrfach, in das Gebäude zu kommen und – sagen wir – vertrauliche Dokumente zu »befreien«, die fast alle Weltbank-Projekte auf den Philippinen betrafen. Sie zeigten, wie die USA unsere Wirtschaft unter Marcos umgestaltet hatten. Ein weiterer Meilenstein waren zahlreiche Aktionen des zivilen Ungehorsams in den USA. Damit konnten wir die Öffentlichkeit und den Kongress für die Diktatur sensibilisieren – was half, die US-Unterstützung für Marcos zu delegitimieren. Wichtig waren auch Bücher, die ich mit Kolleg*innen geschrieben habe – etwa Dark Victory, das die zerstörerischen Folgen neoliberaler Strukturanpassung im globalen Süden dokumentiert. Und schließlich war ich das einzige Kongressmitglied auf den Philippinen, das je aus Prinzip zurückgetreten ist. 2015 verließ ich die Koalition von Präsident Aquino wegen ihrer Doppelmoral bei Korruption. Ich sagte ihm: Korruption bleibt Korruption – egal, wer sie begeht. Ich konnte keine Regierung mittragen, die unsere Grundsätze verrät.

Was hat Sie dazu bewogen, irgendwann »die Seiten zu wechseln« und nicht mehr primär als Aktivist und Wissenschaftler tätig zu sein, sondern ins Parlament zu gehen?

Für mich war das Parlament keine Abkehr vom Aktivismus, sondern seine Fortsetzung mit anderen Mitteln. Man braucht beides: Straße und Institution. Entscheidend ist, unter welchen Bedingungen man mitmacht. Während meiner zwei vollen Amtszeiten und den ersten Jahren der dritten Amtszeit konnten wir einiges erreichen. Ich war für die Akbayan Citizens‘ Action Party im Parlament. Wir haben Entschädigungszahlungen für die Opfer der Marcos-Diktatur durchgesetzt – finanziert aus Vermögen, das auf Schweizer Bankkonten sichergestellt worden war. Außerdem haben wir mitgeholfen, das Gesetz zur reproduktiven Gesundheit zu verabschieden – trotz des Widerstands der katholischen Kirche. Damit wurde der Zugang zu Verhütungsmitteln gesichert. Das war ein großer kultureller und politischer Erfolg: ein säkularer, demokratischer Schritt in einer tief religiösen Gesellschaft. Wir haben auch die Agrarreform verlängert – und dafür gesorgt, dass Mittel bereitgestellt wurden, um tatsächlich Land von Großgrundbesitzer*innen an Bäuerinnen und Bauern zu übertragen. Das waren keine revolutionären Umbrüche, aber sie zeigen: Prinzipientreue in der parlamentarischen Arbeit kann konkrete Ergebnisse bringen. Und wenn Prinzipien verraten werden, muss man gehen. Genau deshalb bin ich in meiner dritten Amtszeit zurückgetreten – um zu zeigen, dass man Politik machen kann, ohne die eigene Integrität zu verlieren.

Wie sehen Sie heute die Perspektiven der Linken für parlamentarisches Engagement – gerade auf den Philippinen, wo nun Marcos Jr., der Sohn des Diktators Ferdinand Marcos, Präsident ist?

Politik verläuft in Wellen. Mal öffnet sich das System für progressive Veränderungen, mal fällt es zurück. Timing ist entscheidend. Das Gesetz zur reproduktiven Gesundheit war so ein Moment: Die öffentliche Frustration über den kirchlichen Einfluss half uns, es durchzusetzen. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und einer der Hauptinitiator*innen – ein echter Durchbruch. Doch Fortschritt verläuft nicht linear. Die Wahl des Diktatorensohns 2022 war für mich tief frustrierend. Ich kandidierte als Vizepräsident an der Seite des Gewerkschafters Leody de Guzman – im Wissen, dass wir wohl verlieren würden. Aber unser Ziel war, eine demokratisch-sozialistische Alternative sichtbar zu machen, Ideen zu säen und zu zeigen, dass es einen anderen Weg gibt. Wir sagten auch voraus, dass das Bündnis zwischen Marcos und Duterte nicht halten würde – und lagen richtig. Schon nach einem Jahr begann es zu bröckeln. Die Menschen sind des dynastischen Machtgerangels müde. Diese Unzufriedenheit eröffnet politische Spielräume. Wichtig ist dranzubleiben – durch Wahlen, Organisation oder Bewegungen. Man weiß nie, wann sich das nächste Fenster öffnet.

Weltweit erstarkt der Autoritarismus. Was braucht es, damit die Linke wirksam dagegenhalten kann?

Das ist eine globale Krise – nicht nur eine des Nordens. Wir haben Duterte auf den Philippinen gesehen, Modi in Indien, Bolsonaro in Brasilien. Autoritäre Kräfte gewinnen, wenn progressive Bewegungen keine überzeugende Vision bieten. Unsere Werte sind stärker – aber wir müssen lernen, sie auch emotional zu vermitteln. Die Rechte siegt nicht mit Argumenten, sondern mit Angst und Identität. Wir müssen das Herz erreichen. Was ich in Europa gesehen habe, stimmt mich hoffnungsvoll. In Deutschland schnitt die Linke besser ab als erwartet, weil sie wirtschaftliche Sorgen ernst nahm. In Frankreich habe ich Genoss*innen von La France Insoumise getroffen – sie sehen die nächste Präsidentschaftswahl als Schlüsselmoment. Es braucht starke, glaubwürdige Alternativen, um Menschen von der extremen Rechten wegzuziehen – oder sie gar nicht erst dorthin abdriften zu lassen. Bewegungen wie der Klimakampf oder der Feminismus sind da – sie müssen politisch mobilisiert werden. Jetzt ist Zeit für eine mutige, geeinte Linke.

Sie haben lange gegen US-dominierte Institutionen wie IWF, Weltbank und WTO gekämpft. Unter Trump verfolgen die USA jetzt einen protektionistischen Kurs; auch aus einigen globalen »Engagements« ziehen sie sich zurück. Die Finanzierung für USAID wurde gestrichen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Ich will etwas ausholen: Ohne den Druck der globalen Zivilgesellschaft und des globalen Südens hätten wir den Liberalisierungskurs der WTO nicht stoppen können. Von Seattle 1999 bis Cancun 2003 war der Widerstand so stark, dass die WTO ihre Rolle als Motor der Handelsliberalisierung verlor. Die gesellschaftliche Linke spielte dabei eine zentrale Rolle – doch am Ende gelang es der extremen Rechten besser, die Wut der Arbeiter*innenklasse für sich zu nutzen. Sie haben uns, wie ich sage, »das Mittagessen weggegessen«. Trumps Kurswechsel in Bezug auf die internationale Rolle der USA entspricht dem Rückzugswunsch seiner MAGA-Basis. USAID wurde Opfer dieses Kurses – obwohl die Organisation auch sinnvolle Projekte unterstützte, etwa in der Frauengesundheit. Ironischerweise blieben IWF und Weltbank unangetastet – obwohl sie weit größeren Schaden angerichtet haben. In einem Beitrag für Foreign Policy in Focus habe ich deshalb geschrieben: »Hey Trump, Musk – USAID ist nicht das Problem. Wenn ihr Steuergelder sparen wollt, fangt bei IWF und Weltbank an.« Ich teile die Motive der Rechten nicht – aber wenn ihre Politik diese Institutionen schwächt, ist das kein Verlust. Sie haben im globalen Süden über Jahrzehnte hinweg unermessliches Leid verursacht.

Obwohl die USA ihr Nato-Engagement offiziell zurückfahren wollen, behalten sie eine gewaltige militärische Präsenz. Im Pazifik äußert sich das in zahlreichen Militärbasen, etwa in Japan, Südkorea und auch den Philippinen.

Ja, die USA unterhalten massive Militärstützpunkte in der Region – auch auf den Philippinen, die sich im Grunde als Basis für die US-Strategie zur Eindämmung Chinas angeboten haben. Das ist äußerst besorgniserregend.

Aber spielt China in der Region nicht selbst eine ambivalente Rolle, gerade aus Sicht der philippinischen Regierung, mit der sich China unter anderem um die Spratly-Inseln streitet?

Chinas einseitiger Anspruch auf das Südchinesische Meer verletzt das internationale Seerecht, insbesondere das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS). In diesem Punkt liegt China im Unrecht. Aber die Antwort darauf kann nicht in weiterer US-Militarisierung bestehen. Die Länder Südostasiens sollten den Konflikt auf diplomatischem Weg lösen – etwa über die ASEAN – und direkt mit China verhandeln. Die Region braucht keinen neuen Stellvertreterkrieg. Chinas Sicherheitsbedenken angesichts des massiven US-Militäraufbaus vor seiner Küste sind nachvollziehbar. Einseitige Landnahmen jedoch sind es nicht. Der einzig gangbare Weg bleibt die Diplomatie – und das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Philippinen die USA noch tiefer in eine Konfrontation hineinziehen.