Netanjahus Gotteskrieger

In Israels Regierung sitzen mittlerweile ehemalige Mitglieder verbotener rechtsterroristischer Gruppen

Von Ruby Altmann

Die israelische Kriegführung in Gaza, enthemmte Siedler*innengewalt im Westjordanland sowie Ankündigungen von Mitgliedern der Regierung Netanjahu, die überlebende Bevölkerung des Gazastreifens zur »freiwilligen Ausreise« zu bewegen und das Westjordanland zu annektieren, geben Anlass zu fragen, auf welchen ideologischen Grundlagen derartige Handlungen basieren?

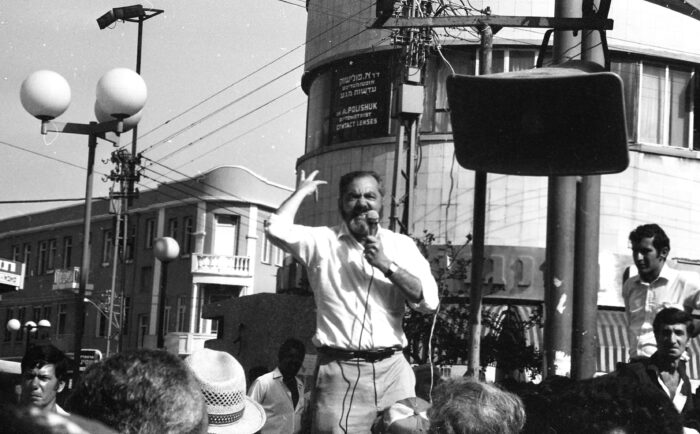

Tatsächlich sind seit Amtsantritt der aktuellen Regierung im Herbst 2022 zum ersten Mal in der Geschichte des Staates Israel Kräfte an der Macht beteiligt, die aus der Kach-Partei hervorgegangen sind. Diese wurde in den 1970er Jahren von Rabbi Meir Kahane gegründet, der 1990 in New York ermordet wurde. Dabei handelt es sich um die Partei Otzma Yehudit (dt. Jüdische Macht) unter Vorsitz des derzeitigen Ministers für innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der in den 1990er Jahren ein Aktivist der kahanistischen Bewegung war. Der harte Kern ihrer Anhängerschaft rekrutierte sich aus israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, nicht zuletzt der Siedler*innenenklave in der Altstadt von Al-Khalil/Hebron. Von dort stammte etwa Baruch Goldstein, ebenfalls ein Mitglied der Kach-Partei, der 1994 ein Massaker an betenden Palästinensern in der dortigen Abrahamsmoschee verübte. Der Legende nach befinden sich darin die Grabstätten des biblischen Abraham und seiner Frau Sarah, die von Muslim*innen wie Juden*Jüdinnen verehrt werden.

Keine Kompromisse

Anstatt daraufhin diese als ideologisch besonders radikalisiert geltende Siedlung im Herzen einer palästinensischen Großstadt zu räumen, wie von israelischen Linken damals gefordert, ließ die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin einen Teil der Moschee für Muslim*innen sperren. Dennoch wurde Rabin ein Jahr später von einem israelischen Attentäter ermordet, der von kahanistischen Ideen beeinflusst war. Denn jedwede Art von politischem Kompromiss mit den Palästinenser*innen, für den Rabin seit Abschluss der Oslo-Verträge 1993 stand, gilt aus dieser Sicht als Verrat am jüdischen Volk. Vielmehr fordern Kahanist*innen die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung, um den biblisch legitimierten Anspruch des jüdischen Volkes auf das gesamte ehemals britische Mandatsgebiet Palästina (und ggf. darüber hinaus) durchzusetzen, wollen Beziehungen zwischen Juden*Jüdinnen und Araber*innen per Gesetz verbieten und die säkulare Demokratie zugunsten einer auf jüdischen religiösen Gesetzen basierenden Theokratie abschaffen.

Nach dem Goldstein-Massaker von 1994 setzten die EU und USA die Kach-Partei auf die Liste von Terrororganisationen.

In den 1980er Jahren gewann die Kach-Partei als Protestbewegung gegen das Camp-David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten und die damit einhergehende Räumung israelischer Siedlungen auf der Sinaihalbinsel an Einfluss. 1984 zog Kahane als Abgeordneter in die Knesset ein, doch 1988 wurde seine Partei aufgrund ihrer rassistischen Ideologie verboten und von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen. Nach dem Goldstein-Massaker von 1994 setzten die EU und USA die Kach-Partei auf die Liste von Terrororganisationen.

Rechter Durchmarsch

Seither versank die Kach-Partei als politische Kraft in der Bedeutungslosigkeit. Doch Nachfolgeorganisationen wie die heutige Partei Otzma Yehudit konnten sich in der Knesset etablieren. Ideologische Versatzstücke der Kach-Partei sind in der Siedler*innenbewegung und ihr nahestehenden Organisationen fest verankert. Die in den letzten Jahrzehnten zu konstatierende Annäherung orthodoxer und nationalistischer Milieus in der jüdisch-israelischen Gesellschaft vergrößerte den Resonanzboden für den Kahanismus, in dem eine Verschmelzung von ethno-nationalistischen und religiös-fundamentalistischen Ideen angelegt ist. So stammt der derzeitige Finanzminister Bezalel Smotrich aus der nationalreligiösen Partei Mafdal, die heute den Zusatz »Religiöser Zionismus« im Namen trägt. Smotrich hat eine militante Vergangenheit in der Siedlungsbewegung und ist als Minister zugleich für die Siedlungen im Westjordanland zuständig. Mit seinem sogenannten Unterwerfungsplan gegenüber Palästinenser*innen und der Ablehnung eines Waffenstillstandes im Gazakrieg gehört er zu den Wortführern der derzeitigen Regierung. Von Kahanes Ansichten unterscheiden sich die seinen kaum.

Doch wäre es verkürzt, die Normalisierung von Ideen aus dem Reservoir des Kahanismus allein an den beiden rechtsextremen Ministern der Regierung Netanjahu festzumachen. Denn im Zuge des Hamas-Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 und des anschließenden israelischen Feldzugs ist eine zuvor unvorstellbare Radikalisierung in Teilen der jüdisch-israelischen Gesellschaft eingetreten. In der Knesset wie in den israelischen Medien sind heute täglich Aussagen »aus der Mitte der Gesellschaft« zu hören, die in der Vergangenheit nur in rechtsextremen Randmilieus gängig waren. Opposition gilt weithin als Verrat, und die Realität im Gazastreifen wird aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt oder sogar gerechtfertigt. Diese Entwicklung ist keinesfalls auf das Trauma des 7. Oktobers zu reduzieren. Die Besatzung korrumpiert seit Jahrzehnten die israelische Gesellschaft. Während Israelis schwerste Verbrechen an der palästinensischen Zivilbevölkerung begehen, ist die regierende Rechte mittlerweile auch bereit, im Interesse der Besatzung die israelische Gesellschaft zu zerreißen und rechtsstaatliche Institutionen zu schleifen. Derzeit ist schwer erkennbar, wie Israelis aus eigener Kraft diesen Kurs umkehren könnten.