Ein Baustein, aber kein Plan

Warum es statt einer solidarischen Kollapspolitik eine ökosozialistische Strategie braucht

Von Christian Zeller

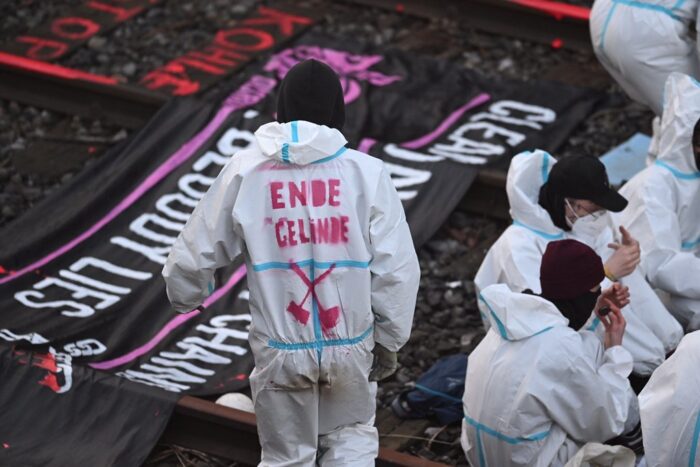

Die 2008 entstandene und 2019 ihren Höhepunkt erklimmende Klimabewegung existiert nicht mehr. Das fossile Kapital hat die Gegenoffensive eingeleitet. Auf der Suche nach einer neuen Perspektive argumentiert der Klimaktivist Tadzio Müller in seinem Buch »Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps« prägnant für eine solidarische Kollapspolitik. Es geht um die Frage, ob und wie eine Orientierung auf einen Bruch mit dem Kapitalismus überhaupt noch möglich ist. Die Kollapsdiskussion hat eine gewisse Verbreitung innerhalb der Klimabewegung gefunden. Ausdruck dessen ist auch das Ende August stattfindende Kollapscamp im nordbrandenburgischen Kuhlmühle.

Der Ende-Gelände-Mitinitiator Müller leitet sein Plädoyer für »solidarisches Preppen« aus fünf überzeugenden Befunden ab. Erstens bewegt sich das Erdsystem schneller als bislang erwartet auf Kipppunkte zu, oder es hat solche bereits überschritten. Das wird dazu führen, dass Gesellschaften in kollapsartige Zustände gleiten werden. Zweitens hat die Klimabewegung keinen Durchbruch erzielt, sie ist zwar noch beschränkt mobilisierungsfähig, hat aber das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Drittens hat Deutschland – ebenso wie die anderen reichen »Externalisierungsgesellschaften« – demonstriert, dass es keinen Klimaschutz will, der den Wohlstand beeinträchtigt. Viertens haben faschistische Kräfte in vielen Ländern massiv an Einfluss gewonnen. Fünftens verdrängen nicht nur große Teile der Bevölkerungen in den reichen Staaten den Klimanotstand, sondern auch viele Aktivist*innen der ehemaligen Klimabewegung und verlassen sich auf die Kraft sogenannter positiver Antworten und Alternativen.

Müller weist zu Recht darauf hin, dass die relative Stabilität des Klimasystems im Holozän, die uns 12.000 Jahre Zivilisation ermöglichte, zu Ende geht. In der Tat wird die Tragweite des Anthropozäns im linken Spektrum zu wenig beachtet. Der »systemische Kollaps« ist ein »langer Prozess, in dem Stabilität zunehmend von Instabilität abgelöst wird.« Kollaps ist, wenn die vielen alltäglichen Selbstverständlichkeiten wie zur Arbeit fahren, einkaufen gehen, und öffentliche Sicherheit nicht mehr funktionieren. »Der Klimakollaps lasse sich weder verlangsamen noch abschwächen. Doch diese für Müllers Argumentation entscheidende Zuspitzung ist nicht korrekt. Es ist nicht erwiesen, wie und in welchen Fristen die verschiedenen Kipppunkte im Erdsystem sich selbst verstärkende oder teilweise auch entgegenwirkende Dynamiken auslösen, die sich zudem geografisch und zeitlich sehr spezifisch und ungleich auswirken. Darum gilt weiterhin: Jede Tonne Treibhausgas, die wir nicht in die Atmosphäre ausstoßen und jedes Kohlenstoffatom, das wir unter dem Boden lassen, bremst die verhängnisvolle Dynamik ab.

Resilienzbewegung und Antifaschismus

Tadzio Müller zeichnet Umrisse einer solidarischen Kollapspolitik, die sich auf den Aufbau einer gesellschaftlichen Resilienzbewegung orientiert. (ak 697) Gegenseitige Nachbarschaftshilfe, gemeinsame Vorbereitung, Schaffung lokaler und regionaler Netzwerke, Teilen von Fähigkeiten und Ressourcen, Einrichtung von Schutzräumen, Bereitstellung von Gesundheits-, Sorge- und Beratungsdienstleistungen und anderen Arbeiten im Wohnumfeld helfen auch im Kampf gegen den Faschismus.

Der Aufbau von solidarischen Selbsthilfe- und Selbstermächtigungsbeziehungen und -strukturen ist unabdingbare Grundlage jeder umfassenden emanzipatorischen Strategie. Müller argumentiert überzeugend, dass »solidarischer Kollapsaktivismus« und »praktischer Antifaschismus« zusammengehören. Und im Gegensatz zum Kampf gegen den Klimakollaps sei der gegen den neuen Faschismus noch keineswegs verloren. Solidarischen Kollapsaktivismus jedoch als entscheidende Achse antifaschistischer Strategie darzustellen, ist naiv. Die Geschichte lehrt uns, dass wir vielmehr eine breite, linke Einheitsfront in allen gesellschaftlichen Bereichen gegen den faschistischen Aufstieg aufbauen müssen.

Die Mehrheit der Lohnabhängigen und der Linken verkennt die Notwendigkeit eines industriellen Um- und Rückbaus.

Im Podcast »Future Histories« hält Tadzio Müller eine antikapitalistische Orientierung vorerst für aussichtslos. Er argumentiert, dass sich die gegebenen Machtstrukturen nicht aufbrechen lassen. Die aufzubauenden, solidarischen Inseln können sich der Kapitalherrschaft, ihren vielfachen Ausbeutungsvorgängen und Diskriminierungen sowie der Plünderung der Natur nicht entgegenstellen, sondern diese höchstens abfedern.

Müllers Skizze einer solidarischen Kollapspolitik setzt wichtige Impulse. In ihrer Gesamtheit verfehlen seine strategischen Vorschläge jedoch die aktuellen Herausforderungen Die Kämpfe für höhere Löhne, gute Arbeitsbedingungen, für eine gute gesellschaftliche Infrastruktur, für offene Grenzen oder die Solidarität mit der ukrainischen und der palästinensischen Bevölkerung gegen die russische bzw. israelische Besatzung verlieren wegen abrupten Klimaveränderungen schließlich nicht an Bedeutung. Selbst wenn sich die Kollapshypothese bestätigen würde, blieben diese Kämpfe relevant. Solidarisches Preppen hilft jetzt kaum, eine breite antifaschistische Einheitsfront aufzubauen.

Hätte die Klimabewegung erfolgreich sein können?

Hinzu kommt: Müllers Analyse des »schuldfreien« Scheiterns der Klimabewegung ist erstaunlich eng und von seinen persönlichen Empfindungen überformt. Hätte die Bewegung, wenn sie nur stärker gewesen wäre, die Entfossilisierung der deutschen Ökonomie durchsetzen können? Tadzio Müller verweist auf den relativen Erfolg der Anti-AKW-Bewegung, die den Atomausstieg durchsetzte. Implizit geht er davon aus, dass ein nicht-fossiler Kapitalismus möglich (gewesen) wäre, wenn die Klimabewegung stärker (gewesen) wäre. Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein. Die Debatte in akademischen Kreisen über das mittlerweile gescheiterte Hegemonieprojekt eines grünen Kapitalismus hatte ebenfalls diese unrealistische Schlagseite. Sie nährte die gefährliche Illusion, dass eine sozialökologische Transformation des Kapitalismus möglich sei, wenn die Bewegung genügend stark wäre und die richtige Bündnispolitik verfolge.

Nicht nur Tadzio Müller, sondern weite Teile der Klimabewegung und der Linken unterschätzen, wie unzertrennlich die Kapitalherrschaft mit der Dominanz fossiler Energieträger verflochten ist. Die fossilen Konzerne sind nicht einfach ein Sektor der kapitalistischen Ökonomie, der sich ersetzen oder umbauen lässt. Kohle, Öl und Gas fließen durch die gesamte Gesellschaft hindurch. Der steigende Energiehunger durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verschärft sogar die Abhängigkeit von billiger und dichter Energie. Ohne Entmachtung des Kapitals lässt sich kein umfassender Umbau des Energiesystems bei gleichzeitiger Reduktion des weltweiten Gesamtenergieverbrauchs durchsetzen. Darum sind auch ein Green New Deal oder eine sozialökologische Transformation des Kapitalismus unmöglich. Die Kapitalherrschaft bleibt fossil.

Von der Entmachtung – also auch Enteignung – des Kapitals war die Klimabewegung stets weit entfernt. Hierzu wäre nur eine breite transnationale Bewegung organisierter Lohnabhängiger in ihrer ganzen Vielfalt potenziell in der Lage. Gerade weil diese Perspektive derzeit unrealistisch ist, florieren Reformillusionen und Nischenprojekte, die sich dieser Herausforderung entziehen.

Weil eine transnationale Bewegung organisierter Lohnabhängiger unrealistisch ist, florieren Reformillusionen und Nischenprojekte.

Tadzio Müller stellt sich bewusst neben eine Klassenperspektive. Er benennt weder Lohnabhängige noch andere Ausgebeutete als Subjekte. Müller sieht »Deutschland«, also die deutsche Gesellschaft, als handelndes Subjekt, das den unvermeidbaren Klimakollaps bewusst verdränge, weil es die Produktions- und Konsummuster nicht verändern wolle. Ja, die Mehrheit der Lohnabhängigen und sogar der Linken verkennt die Notwendigkeit eines umfassenden industriellen und energetischen Um- und Rückbaus. Dahinter steckt aber auch das Problem, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie sich eine energetisch-industrielle Wende durchsetzen lässt. Dass sich in den Gewerkschaften, NGOs und Parteien keine Kräfte herausgebildet haben, die eine derartige Umbauperspektive glaubwürdig vorantreiben können, wiegt schwer.

Notwendigkeit einer Avantgarde

Tadzio Müller kommt zum Schluss, dass die traditionellen Strategien für eine graduelle sozialökologische Transformation gescheitert sind. Damit liegt er richtig. In der Tat brechen die physischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für Reformen schneller weg, als sich Reformen durchsetzen lassen. Das gilt aber auch für die Vorstellungen vom »solidarischen Preppen«, weil sich die kommenden Katastrophen anders und anderswo als erwartet entfalten können. Kurzfristig sind in allen imperialistischen Ländern keine relevanten klimapolitischen Erfolge erreichbar. Aber gerade weil sich die physischen Instabilitäten und gesellschaftlichen Notlagen häufen und vertiefen, werden sich Menschen immer wieder, manchmal auch überraschend, wehren und ihre Wünsche anmelden.

Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir brauchen transnational vernetzte Kollektive mit einem gemeinsamen strategischen Verständnis der Dringlichkeit eines antikapitalistischen Bruchs und ökosozialistischen Aufbruchs sowie der Möglichkeiten zur Veränderung der Kräfteverhältnisse. Ich nenne das eine revolutionäre, ökosozialistische Avantgarde. Diese gilt es als transnationale und globale Strömung aufzubauen. Das ist schwierig und langwierig. Doch der bereits bestehende Erfahrungsschatz, den sich Aktivist*innen in unzähligen Kämpfen auf der Welt erarbeitet haben, ist enorm. Avantgarden verarbeiten und kombinieren dieses Wissen. In vielen Ländern gibt es bereits Organisationen und Kollektive, die in diese Richtung arbeiten.

Aufgabe dieser revolutionären, ökosozialistischen Zusammenschlüsse ist es, Strategien zu entwickeln, um wirkungsmächtig in die politischen Auseinandersetzungen einzugreifen. Wie können wir gesellschaftliche Gegenmacht entwickeln? Wie kann eine gemeinsame revolutionäre Umwälzung in Europa aussehen?

Die dringlichste Aufgabe bleibt es allerdings, eine breite, soziale Bewegung gegen den faschistischen Aufstieg und für radikale, sozialökologische Forderungen aufzubauen. Diese Bewegung muss sich alle wesentlichen Anliegen der Lohnabhängigen und Diskriminierten an ihrem Arbeitsplatz, am Wohnort und im Alltagsleben zu eigen machen, allerdings in einer Weise, die auf einen ökologisch verträglichen gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der Natur zielt. Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte, Wohnen, Gesundheit, Sorge und Mobilität stehen hierbei im Zentrum. Die vielfältig konkretisierbare Forderung nach einer guten, öffentlich finanzierten, gesellschaftlichen Infrastruktur in Bildung, Gesundheit, Pflege, Sorge und Mobilität erlaubt es, unterschiedliche soziale Bewegungen zusammenzubringen, breite Bündnisse zu schmieden und konkrete Erfolge durchzusetzen.

Nur eine riesige, auf organisierte Lohnabhängige gestützte Massenbewegung könnte das Kräfteverhältnis europaweit so stark verändern, dass ein Programm radikaler, sozial-ökologischer Strukturreformen auf nationaler und transnationaler Ebene in Angriff genommen werden könnte. Hierzu bedarf es der massiven Selbstorganisation in demokratischen Gegenmachtstrukturen, die in eine Situation labiler Doppelmacht münden können. Solidarische Kollapspolitik, wie sie Tadzio Müller vorschwebt, kann ein Baustein hierfür, aber nicht Strategie sein. Die Herausforderung der politischen und ökonomischen Macht bleibt entscheidend. Es ist zwecklos, sich ihr zu entziehen.